“六环比五环多一环”展览海报

原标题:六环比五环多一环

本报记者杨杰

北京的五环和六环之间有着独特的生存逻辑,在这里,人们来自全国各地,他们的普通话带着乡音,生长于城镇或乡村,心思与志向却执着于他们想象中的首都北京。

每一天,这里都像是春运中的大城市,几百万人准时离开,而他们所去的并不是故乡,只是一个解决生计、饱含梦想的开始。他们住在一个临时的家,一间可以睡觉,每月只需要1000块钱左右,就可以拥有短暂生活和爱情的地方。他们是这座城市中的临时居民,暂住者,既进不了城,又回不去故乡。

一个由艺术家发起和组成的调查在北京的五环和六环之间展开。建筑师、艺术家、设计师、导演、作家……40组艺术家的调查涵盖诸多角度,最终积累了几百万字的文献资料。40个村庄为宏观的历史写作提供了另一种细节。

很多年以前,崔灿灿坐在开往首都机场的车里,即将面临一场与异地恋女友的分别。汽车开在五环外的高速上,村庄的样貌一闪而过。一个写着天竺的指路牌成为印在崔灿灿脑中唯一的记忆。

“天竺?那不是《西游记》里的吗?”沉醉在爱情里的年轻人希望汽车能顺着天竺的方向开去,那样,他就不用和恋人分别了。这是崔灿灿对北京五环外世界的最初想象。

很多年之后,策展人崔灿灿常居北京,他在深夜里写道:这个城市有个规定,货车只能在晚上11点到早上6点间进出五环。每天,大量日用品、食物被送进城市的核心。而在清晨,人们使用过的物品成了垃圾,被运离这里。五环像是一条无形的线,划开这个城市中的两个世界。

崔灿灿坐在五环外的工作室里,4公里外的一间书店正在举办他策划的展览。 2014年9月,崔灿灿和几个艺术家朋友发起了“六环比五环多一环”的调查项目,这是个完全开放的项目,参与者只要选择五环和六环之间的一个村庄,展开不少于十天的田野调查即可,主题和方式皆无限制。

策展人崔灿灿坐在位于五环外的工作室里本报记者杨杰/摄

今年7月,这个项目结束,共有40人(组)参加。参与者中有建筑师、艺术家、设计师、导演、作家。调查的角度涵盖卫生/环境、居民/生态、生活/就业、两性/身份、教育/文娱、规划/历史等几类,最终积累了几百万字的文献资料。40个村庄为宏观的历史写作提供了另一种细节。

在崔灿灿看来,这里的绝大多数人,来自全国各地,他们的普通话带着乡音,生长于城镇或乡村,心思与志向却执着于他们想象中的首都北京。他们深陷于一种巨大的奋斗当中,为自己的未来或子女,争取一片基本但长久的立足之地。

每一天,这里都像是春运中的大城市,几百万人准时离开,而他们所去的并不是故乡,只是一个解决生计、饱含梦想的开始。他们住在一个临时的家,一间可以睡觉,每月只需要1000元钱左右,就可以拥有短暂生活和爱情的地方。他们是这座城市中的临时居民、暂住者,既进不了城,又回不去故乡,折射了这个国家无数人的身影。

这些艺术家经常穿行于村落之间,虽然与村里并无来往,但总能碰到村民和暂住者

位于北京花家地的单向空间书店并不好找。在进入一个陈旧的大院之后,沿着右手边一直数到第三个路灯,才能看见一间险些被植物遮住门面的房子。“六环比五环多一环”的展览设在2楼,沿着“咯吱咯吱”响的木梯往上走,一张硕大的北京地图突然出现在眼前。

地图上,黑色的底色将这座城市建筑物的一切细节都隐去,只留下两个绿色的环形,不规则地分割出两个世界。环形之间,散落着40个绿色的点,旁边标注着艺术家的名字和调查地点。

“六环比五环多一环”展览现场

这场展览原本并不在计划之内。这个项目由非营利的二楼出版机构发起,多是靠邀请一些身边熟悉的艺术家,由于资金有限,最初并不能确保会有一个成功的展览。

崔灿灿的工作室和二楼出版机构的办公地点相邻。蓄着胡子,留着长发或光头的艺术家散落在这个叫做草场地的国际艺术村里。他们住进灰砖筑成的LOFT式房屋,里面摆着极具设计感的装饰。他们喜欢用白色粉刷墙面,然后挂上令自己满意的作品,没事的时候就盯着它们抱臂思考。

从洋气的灰砖房子出来,只需跨过一条街,就进入另外一个天地。一米多宽的马路旁挤着几辆自行车,即便是燥热的夏天,住户们也在门前堆放着蜂窝煤。红梅理发店的老板娘盯着对面熟食店柜台上方转动的驱蝇器打了个哈欠,一旁的孩子正操着外地口音打电话:“爸爸,你啥时回来啊?”

傍晚的村口,坐着各种接驳工具的人们进入写着“草场地欢迎您”的大门。这里的外来人口是村民的几十倍。村民把自己的房子加盖成4层的楼房,门上贴着“有房出租”的广告。封闭的空间被隔成许多单间,只要配上一个厕所,一台空调,一扇窗户,便是一个家。

这些艺术家经常穿行于村落之间,虽然与村里并无来往,但总能碰到村民和暂住者,每天有人拉着箱子到来,也有人带着铺盖离开。这个陌生的村落,同一时空中的对比,闯入彼此的生活,又留下许多疑问,它是一个什么样的族群或是世界?之间又存在何种关系?我们真的生存在这样一个从未熟知的空间里吗?

崔灿灿的思考还有很多。他觉得,当五环六环之间成为一个过渡性空间时,它也形成了一个落脚的城市边缘,一座睡城。它可能是新的社会秩序的诞生地,也可能是下一波社会冲突和现实困境的温床。至于它去向哪里,谁都不得而知,但这种身处其中的变化和断层,我们是否有能力去注意,采取应有的介入与行动?又会给我们带来何种回响和冲击?

基于种种疑问,六环比五环多一环的艺术调查开始了。最终,40个调查汇集在一起,像是40个片段性现实的发生。

“它们没有一致的内在逻辑。这些信息混杂着现实生活的残酷,田野调查的碎片,艺术想象力的未知,无论你报以何种情感,这些问题本身都会存在,真实有力,毫不留情地在你的周遭发挥着作用,给予生活回击。”崔灿灿说。

五六环之间生活着北京最有钱的人,也生存着北京最困苦的人

艺术家、中央美术学院雕塑系教师梁尔亮参与了六环比五环多一环的项目。他展出的最终作品是两张关系图,图的主角是昌平区东小口村的狗。

梁尔亮把村里的狗划分为垃圾帮、游侠帮、三轮帮、街狗帮、废品帮等帮派,它们有各自的领地,日常生活就是争夺地盘和交配权。

周围的高楼大厦将东小口村包裹在里面,它的北面是大型社区天通苑。狗们在拆迁的废墟上追逐,梁尔亮听说,这里马上就要拆迁完了,留在村里的外来务工者主营垃圾回收。

他走进所有敞开门的院子里,每个房间的门口都堆着一个比屋子还高的垃圾山,有棉絮、板材、金属或是泡沫。院子里的狗从来不会被拴住。“城市里的狗依附于人,村子里的狗从来不依附于人。”梁尔亮说。他每天追着狗跑,村民以为他是偷狗的。

在黑桥艺术区的家里,梁尔亮也养了一只小狗,养狗是那里的艺术家们的时尚。他对这些有时吵得他睡不着觉的动物产生了兴趣,狗是否和人一样,也有自己的生态系统呢?他开始观察狗的习性。

在东小口村十天的“蹲守”里,梁尔亮发现这里的狗从不单独行动,每个帮派都有头狗和跟班一样的“打手”,一遇险境就先冲上去狂吠。操着相似的南方口音,来自同一地区的暂住者告诉梁尔亮,村里的这些狗善于处理与人的关系,对于外来闯入者只是象征性地叫几下,“它们生存状态比较差,必须了解人的动向。这些狗们明白人是主导,会看人的表情,是驱赶还是给它吃的”。

这些狗的外貌跟城市里的狗截然不同,脏兮兮的,瘦得厉害,有的瘸了腿,有的生了病。主人从来不会花钱给它们看病。它们身上带着主人的痕迹,“什么样的人养什么样的狗,在城市里,美女抱着小贵妇,胖子牵着沙皮狗。在这儿,汽车修理店的狗身上沾着油污,收垃圾的人养的狗脏得一塌糊涂”。

流浪狗则更惨一些,因为村子的人口高速地流动着,很多时候,人走了,狗留下了,变成流浪狗。它们很难混入任何一个狗帮派,在夹缝中生存,眼神都是怯怯的。

在这个即将消失的充斥着年轻劳动力的村庄,缺乏安全感的、只能靠自己的狗们四处游荡寻觅着;而在另一个等待拆迁的村庄,行为艺术家白崇民却看到,留守老人和他们老态龙钟的狗,日复一日坐在自家门前百无聊赖地晒着太阳。

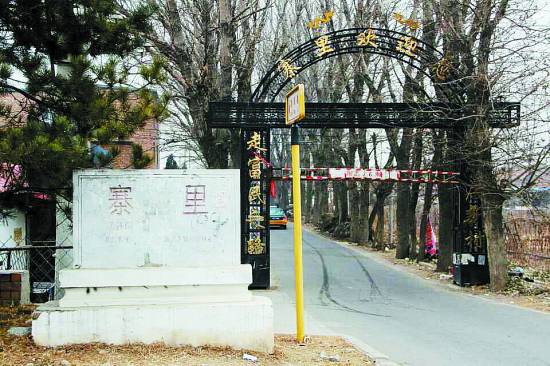

白崇民在通州区寨里村已经生活了16年,却一直没有在这里获得归属感。

“始终没有第二故乡的感觉。无论到哪,肯定要跟土地发生关系,像落叶落到地面上,你才感到踏实。”他说。

这是一个以本地人为主的村子。白崇民一家刚搬来的时候,满眼的玉米地,还有结队的羊群,“像米勒的画一样”。晚上开车回家,摇下车窗,空气里都是泥土和青草味儿。

通州区寨里村的村口

那时,村子相对封闭,有些村民二十几年没有进过五环里,他们管进城叫“去北京”。直到现在,村里仍然依靠大喇叭传递信息:给妇女检查身体、给孩子打疫苗、村里分钱、谁家来了信件,都靠广播。

“这里有两三百户,典型的小村寡民。”一切的变化都是从村外的那条马路拓宽开始。路修好后,这里距离首都机场T3航站楼只有7公里。

几年前,一街之隔的房地产项目格拉斯小镇开始筹建,这座以法国东南部小城命名的高端别墅区,试图将一种休闲雅致的氛围复制到东北五环外这片农村土地上。

“房地产开发把周边的土地稀释了,土地被征走后,农民的心态起了变化。”白崇民说。年轻的劳动力走出村子,剩下的人依附于周边的房地产项目,从事物业、绿化、保洁类的工作。

沿着京密路走在五六环之间,除了村庄,还能看见高端定制的服装店、卖壁炉的、哈雷俱乐部、赛马场、高尔夫球场和国际学校。这里生活着北京最有钱的人,也生存着北京最困苦的人。

“贫富之间和城乡之间的落差造成社会和人的心理的变动,就像横断山脉的断层一样,人们是漂浮的状态,没有安全感。”他说。

白崇民晚上拿起摄像机,沿着村里的两条主街行走,一边走一边诉说他在这村子里16年的见闻。乡村的夜晚异常安静,路口的路灯发出氤氲的光,偶然响起的犬吠让人置身于真实的夏夜现场。

做行为艺术的白崇民将自己的身体介入作品里,他说,那些话只在彼时彼地脱口而出,现在再让他说,已经说不出来了。他推崇古人的《聊斋志异》和《山海经》,试图用类似的方式介入现实。他觉得自己像卢梭说的“一个孤独的漫步者的遐想”一样,完成了口述历史般的作品。

当唱到“有梦想就会了不起”时,终于有人笑得蹲在了地上

如果将镜头在这些或是短暂容纳异乡人,或是容纳着原住民的村子里放大,屏幕上展现的是一个个忙于生计的真实个体。

建筑师李墨和小孔把眼光放在了打工者赖以谋生的摊位上。丰台区长辛店村自古是西南进出京城的商贾御路,二七厂红色革命发生地,文革时期8341部队进驻的示范重镇。如今在此地生活的人,有祖产在此的居民、本地农民、二七厂的职工、在市里买不起房而被“挤”出城的北京人、认为在城里生活更困难的“缺乏竞争力”的外来人口。

2013年12月,丰台区人民政府启动长辛店棚户区改造项目,大街将改造成明清仿古步行街,居民将搬迁到附近的安置房中,二七厂亦面临搬迁和转轨。

过去,人们坐着轿子出京,晚上必须要在这里留宿。随着都市化的进程、火车的提速,没有人需要再在这里停留了。

李墨的外婆曾住在这个镇上。每天,火车站每小时的敲钟声和二七厂上下班的铃声回荡在镇子上空,“用现代的时间概念切割了生活空间”。

主街是一条五里长的鱼骨状街道,人们沿着鱼刺的位置择地而居。过去,这条街上有卖鞋的、拉大车的、卖棺材的、卖粮食的,还有牙医;现在,被温州发廊、童装百货和两元店代替。

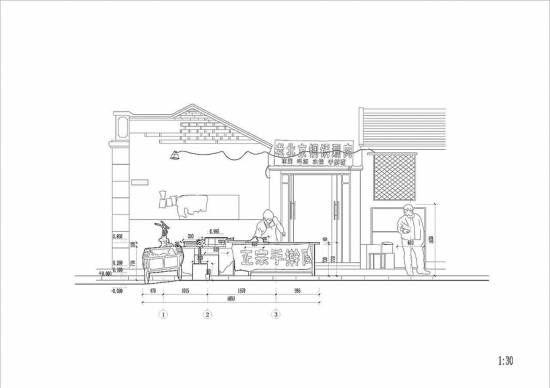

李墨平时的工作是为都市的高楼大厦提供炫丽的图纸。在选择以何种方式参与这次艺术调查时,她决定为这些街上的摊位画一些图。

在最后呈现的作品里,这些即将消失的摊位以蓝图的形式展现,工工整整地标注着尺寸。最大的是一个小卖店,最小的只是卖鸭蛋的两个箩筐。李墨在现场拍照,用专业的仪器测量出尺寸,回去在电脑上复原。

“用蓝图的形式批判性更强,因为蓝图是指向未来的。”“蓝图”本是用来建设,给人希望和未来的词,当用在这些即将消失的并不引人注意的摊位上时,建筑师本人的态度得以表达。

在寻找目标的过程中,李墨印象最深的是一个来自保定的做面条的小伙子。

他拿了一根两米长的擀面杖,站在长辛店大街上,保持着一种未受过现代化侵染的天然的神态。当得知李墨来自五环内时,小伙子突然问道:“你们城里人还买面条吗?你们不得天天下馆子啊。”他来北京四五年了,从来没有进过城,摊子前都是回头客,他不敢休息,一休息长辛店的街坊邻里就没有面条吃了。

建筑师李墨所作的手擀面摊“蓝图”

李墨将要跟他告别的时候,小伙子托她帮忙在网上宣传宣传,又问她微信是不是能跟附近的人聊天。这个25岁的小伙子还是单身。

五六环之间生活着许多年轻人。崔灿灿感叹,本来20多岁的年纪应该享受阳光、青草、自由的爱情,但这群年轻人整天担心着工作、买房、改变生存境遇,带着一个村子的人对他的期望,要在北京活得体面,活得有尊严。每年过年回家,他所面临的问题就是,你给你父母买了啥?你在北京买房了吗?结婚了吗?

比起物质生活的困苦,打工者精神世界的贫瘠,往往被忽视。

杨春龙曾经是生活在昌平区史各庄乡北四村的外来者。他帮别人写论文赚钱,间或写作小说,现在有一个关于北四村的写作计划和一个关于“陌生”的返乡纪录片计划。

外来者杨春龙坐在北四村的废墟前

在艺术家刘伟伟调查北四村的过程中,他们二人成了朋友。

在刘伟伟的一个长镜头里,穿着灰色绒衣、红色格子衬衫、土色卡其裤和白色运动鞋的杨春龙,一直沿着北四村的路走着。两旁,是闪着红灯的黑车、抱着孩子的年轻女孩、发廊门口抽烟的青年和骑在自行车上等人的男人。

平价药店门前贴着促销的红字和本店转让的招牌,比人高的包子蒸笼散发着热气,卖彩票的窗口前闪着五彩的灯,随风飘荡的气球挂在廉价的化妆品店的窗户上。

杨春龙走在土路上,路过紧闭的铁栅门和如山的建筑垃圾,卡车在地上留下清晰的压痕。最后,杨春龙在一片废墟前坐了下来。“孤独和空虚就像黑白无常一样,每天晚上都敲打着我的窗户,逼迫我思考。”他说,每次回老家,都面临一个“陌生化”的问题,回家总有一种生离死别的感觉。他在老家有个嫂子,因为很少见面而羞于打招呼,当他再回家时才知道,这个没来得及打招呼的嫂子已经去世了。在老家,中年人正在变成老年人,老年人陆续去世,刚出生的孩子又不认识。说到这,杨春龙干咳了一声,低头摆弄起手机来。

刘伟伟最后找来黑车司机、烙饼店老板和打印店员,组成了一个临时合唱小组,给每个人发了一张《北京欢迎你》的歌词。他们接过歌词,笑着说字都不认识,有人把手缩在衣袖里,擦了擦鼻涕,带头唱出了这首曾经被群星演绎的歌曲。他们近乎于“吼”一样,越唱越起劲儿,尽管很少在调子上。最后,当唱到“有梦想就会了不起”时,终于有人笑得蹲在了地上。

只有40个调查作为一个整体出现的时候,象征性意义才会浮现,才能成为公共社会中不可忽视的一部分

40组艺术家进行调查时,形式远比上面提到的丰富。

画家佘陈琦在村子里应聘了10个岗位。

艺术家闫振振收集拆迁废墟里被丢弃的各类物品。

艺术家靳勒拍摄了一个村子的449个厕所,其中441个私人厕所,8个公共厕所。

艺术家周艳峰和秦安心像打卡机一样记录了10个打工者每天的生活。有村民好奇:“一个艺术家天天跟着我们记这些干嘛,给我们画张像呗。”

导演胡力夫对农村垃圾问题进行拍摄,最后感叹:这个村子好像被忘了,像一片自由的脏土……

整个五六环之间就是一台大戏的临时道具,随时可能消失。人员是流动的,拆迁的公告不知什么时候就会出来,居住在其中的人们也习惯了逆来顺受,就像一个即将要拆掉的超市,没有人愿意再花钱为它维修坏掉的灯泡了。

就在艺术家们调研的过程中,一些村子正在消失,那些留下的文字、图片和影像,成为这里最后留给人们的一丝印象。在某种意义上,艺术家完成了村子消失前的记录。

在崔灿灿看来,这次艺术调查的目的是把一个城市陌生地带的问题呈现出来。五六环之间,除了人们印象里的“脏乱差”以外,还有很多具体可感的故事细节和生存逻辑。艺术家试图用放大的感官将这些一一呈现,通过各自的艺术表达,展现给人们。

“其实这种调查改变不了什么现实,但是有可能改变思考问题的方法,带来审美和伦理上的改变。”另一个发起人葛磊说。

崔灿灿说,这可能不同于以往殿堂式的、画廊式的表达,“我们当然可以像其他艺术家那样坐在那里叼着雪茄,每天搞搞艺术,参加双年展。但我们觉得生活不是这样,我们不是一条木木的大马哈鱼,我们是章鱼,我们可以用触角去感触这个世界”。这次艺术调查是他们这些年来,做得“最落地”的一个项目了。

不过,这还是引来了社会学家的批评。一篇名为《求求艺术,放了社会学吧》的文章在圈里传播,这位有社会学背景的作者认为:这样的浅层调查既无法提供艺术语言上的创新和超越,亦无法在人类关怀和思想深度上对社会学有更多贡献。

艺术家对此的回应是,不同于社会学家的理性调查,艺术家只提供感性认识,而感知往往比文本信息更具有真实性。他们坦承,无论艺术家的调查多么精准,也只能还原出五六环的局部数据。只有40个调查作为一个整体出现的时候,象征性意义才会浮现,才能成为公共社会中不可忽视的一部分。

“城市不是像我们看到的那么光鲜,那些不那么光鲜的东西都被迁到了五环外。”崔灿灿说。

当他坐在五环外的工作室时,已经没有了最初关于“天竺”的美好遐想,他想到的只是我们在这样的一个北京生活,我们在人海茫茫中穿梭,应该意识到从你身边路过的每个人,都是一个有尊严的生命。

(实习生王丹妮对本文亦有贡献)

相关文章

相关文章 头条焦点

头条焦点

精彩导读

精彩导读 关注我们

关注我们

【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】