1728万货车司机的“疫情历险记”

本刊记者/蒋芷毓 陈惟杉

发于2022.4.25总第1041期《中国新闻周刊》

4月,对许多卡车司机而言,将是接近停滞的一个月。

卡车司机朱文强已经在苏州境内的一处服务区滞留18天了。每年的11月到第二年清明,是他从湖南运送水果到上海的时段。3月31日,他在上海嘉定卸完一车橙子后,想赶在上海封闭前夕连夜出城,没想到,江苏境内各个高速口都不允许经过上海的车辆下车。无奈之下,他停在了苏州的一个服务区。

同样滞留的还有在上海闵行区的孟勇。他常年跑浙江—上海专线,由于没有通行证无法离开上海,他已经在车里待了20天。而常年跑福建至上海一线的卡车司机张莉、吉林司机杨清华,都遇到了因为行程码带星无法下高速、被劝返的情况。疫情三年,卡车司机群体面临的不仅是持续的运价下跌、油价上涨、过路费增加等问题,还有“不被尊重”的心理感受。多名卡车司机告诉《中国新闻周刊》,收入相比疫情前下降明显,因为防疫风险更有着“过街老鼠人人喊打”的耻辱感。

3月18日,安徽铜陵市郊区青通河交通卡点,值守人员手举标注了相关查验二维码的标识牌,对来往车辆开展排查。图/中新

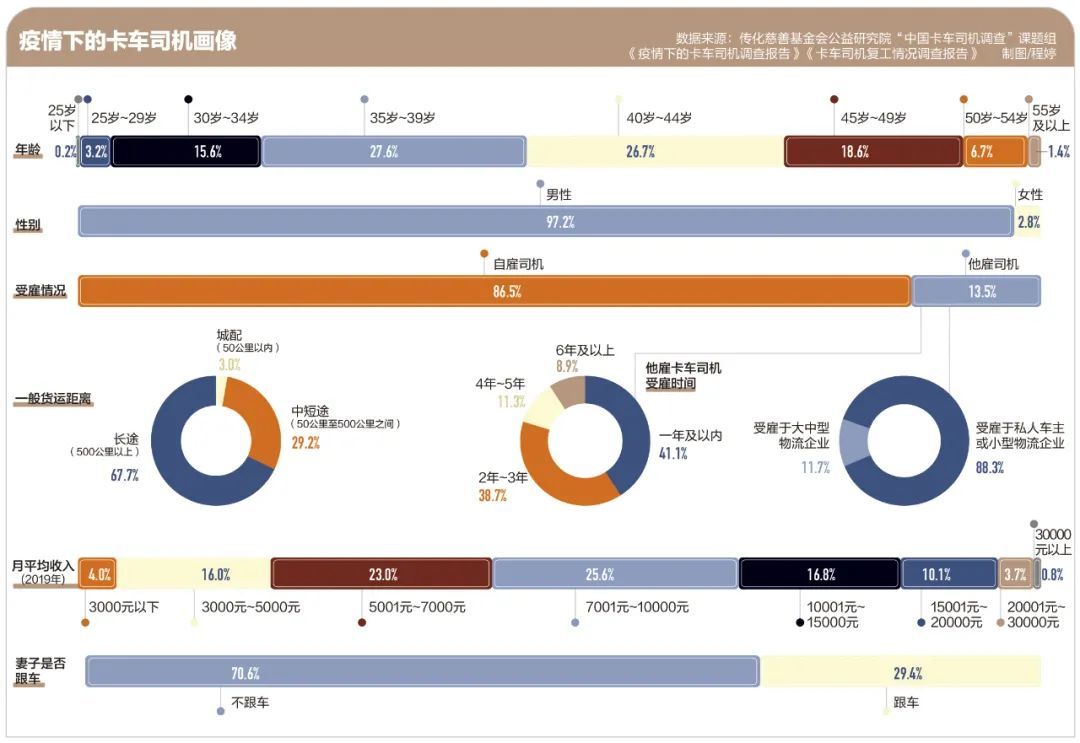

“2020年全行业1728万货车司机完成了全社会74%的货运量和31%的周转量。”2021年11月,交通运输部公开了这组数据。中国劳动关系学院教师周潇告诉《中国新闻周刊》,根据今年3月“中国卡车司机调研课题组”对1801位卡车司机的问卷调查,卡车司机面临着净收入低谷的困境,因疫情导致的行程码带星、核酸检测不便、滞留等问题也严重影响着卡车司机的工作和生活。

在“世界工厂”不断扩张的背景下,流通环节的意义越来越凸显。一辆辆昼夜奔波在路上的载货卡车,连接起生产企业与消费市场。作为经济运转的“大动脉”,卡车司机反映的不只是物流体系的状态,也是观察中国经济的一个切面。

“上海求生”

今年51岁的孟勇已经开了十五六年卡车。他是陕西人,本世纪初到浙江务工,以前开客车,后来觉得卡车更自由,就转行到现在的物流公司。

他常年跑温州到上海的专线。上海封城前,他行程码已经带星,但当时只要48小时核酸正常、行程码正常,仍然可以在温州下高速装货。3月29日,他装着货到达上海,就再也没离开过,以往三四天一趟的行程变成了一个月甚至更久。

“原本以为几天就解封了。”孟勇说,到目前为止,他的车从没动过,停在上海闵行区公司附近,靠方便面和同事偶尔接济维持生活。

4月15日,上海闵行区,孟勇的小狗“哈密”在副驾驶座上和他一起等待解封。图/受访者提供

他养的一条名叫“哈密”的小狗,一直跟随他跑车。哈密以前只吃狗粮,连面包都不吃,“现在饿急了,饼干吃了,方便面也吃了。”

距离孟勇几十公里的上海金山区,90后货车司机丁刚也滞留了二十来天。他以前送快递,去年自己买了一辆4米2的轻卡货车,现在每月要还车贷2800元。

往常,丁刚主要跑浙江到上海的城际配送,在货运平台上接单。3月28日,他从杭州拉了一批货到上海。“当时以为浦东封4天,浦西封4天,封几天也无所谓。”他说,没想到在上海奉贤困了十几天,拉了一车货到金山后,又继续困在金山。

4月9日,上海,丁刚和一群卡车司机“荒野求生”。图/受访者提供

根据周潇所在的“中国卡车司机调研课题组”的研究,约一半的卡车司机今年3月在路上滞留了1至3次,8%的人滞留了10次以上。9.4%的人声称最长一次滞留达到7天以上。在滞留时间上,4%的受访者说自己滞留了7天以上。滞留面临的第一个困难是吃饭。丁刚遇到了一批同样滞留的司机,他们一行七人把这次经历称为“上海求生”,用砖头砌成柴火灶,放上铁锅炒鸡蛋、煮方便面,视频发到网上,有9万多个赞。“苦中作乐,”他说。

同样在“苦中作乐”的还有1984年生的朱文强。他在每年6月到11月从老家徐州拉花生到上海,11月中旬从湖南拉水果到上海,每年,他都有8个月会在上海停留。

3月28日,他从湖南拉了一车橙子,跑了1500公里到上海,价钱是3000元一趟,比以前2000块一趟的市场价高了一些,但直到现在,他已经在苏州的服务区滞留18天了。服务区每天会给滞留的人免费发一瓶水、四个包子。一开始,服务区内盒饭卖40元,菜色也不太好,朱文强便从附近的村民那里买来番茄、黄瓜、肉等物资,和其他滞留的司机一起做饭。

除了吃饭,收入中断对卡车司机来说也是难以承受的负担。朱文强的车贷已经在2019年还清,不过每月需要还房贷,抚养还在上中学的儿子。孟勇在公司每月拿10000元的薪水,妻子女儿都在工作,压力相对小。即便4月拿不到薪水,至少公司给在上海的司机发的一天50元补贴能拿到,他想“就当这个月休息”。

丁刚的卡车车型小,还贷金额也相对较低,但每月要还2800元车贷,他依然觉得不那么轻松。滞留上海后,他已经跑了两单货,一次从奉贤送到金山,现在又从金山送到其他地区。他的通行证在10天内有效,10天后,他会再次面临没单子、收入中断的处境。等到上海解封,他回到杭州,还会隔离14+7天,“上半年差不多就这样了”。

根据周潇小组的调研,卡车司机普遍面临着经济压力大的问题。在他们调研的自雇卡车司机群体中,22.7%的司机每月还卡车贷款金额在9000~12000元之间,综合下来每个月还贷在6000元以上的占比达62%。

调研发现,在自有卡车的司机中,只有16.3%是用存款买车,向银行贷款的则超过40%。贷款的特点是门槛低,只需首付3万~10万元,但是还贷期相对较短,一般为2年,这意味着卡车司机刚开始进入这个行业时就需要每月背负五六千元(轻卡)到一两万元(重卡)的还贷压力。

周潇所在的这个调研小组是由清华大学社会学系沈原教授领衔的学术团队,自2018年以来接连推出了三部《中国卡车司机调查报告》。学术团队在三年时间里先后在北京、四川、山东、河南、安徽等十几个省市辗转调查,共访谈包括卡车司机、卡嫂、物流商、装卸工以及卡车司机组织相关工作人员在内近300人,总访谈时长将近300个小时,此外还对超过1.5万份问卷进行了统计分析。

很多卡车司机在访谈中都表达了“今不如昔”“越来越难干”的感觉,他们普遍怀念过去的“好时光”。市场化改革以后,卡车司机是收入较高的蓝领职业之一,不少司机说“那个时候收入20万以上,现在呢也就十来万”。

沈原等人用“货运机器人”来形容卡车司机的“赶工游戏”:卡车司机以车为家,常年在路上,“除了睡觉都在驾驶”,“像机器人一样拼命赶路或者赶趟数”,“看似自由,实际上却被牢牢捆绑于生产过程,像机器一样无法停止运转”。

但2000多万人的“赶工游戏”,却因为疫情防控被迫停了下来。

“产生了很多‘五星上将’”

除了长时间滞留的驾驶员,仍在运转的卡车司机也不同程度地遭遇过由于行程码带星被劝返、下不了高速等导致效率降低的问题。

吉林司机杨清华今年一直为长春、白城、通辽等地运输救灾物资。在通辽,他跑了4个高速路口才被允许通行。“因为行程卡上有长春和沈阳,其他市区不让我们进去。”

被劝返、无法到达目的地卸货对于卡车司机来说是一笔不小的损失。这不仅意味着交易未完成、收不了运费,还有一路上的过路费、油费等成本开支。就算是需要滞留在高速路上,也会有卡车司机选择等待。

在通辽,他找到第四个交通路口才通行,而这还是因为“工作人员太忙,没有仔细看行程码”。当时,货主拿着承诺书进行登记,并把证件押在高速路口。防疫部门把卡车车门贴上封条,再派工作人员全程护送,监督司机全程不下车。

“说白了就是把防疫责任落实到货主身上,一旦司机下车导致传染,就会追究货主的责任。”杨清华说,由于长期处于封控状态,当时他有种求助无门的紧张感,担心吃了这顿没下顿,心里压力特别大。最后,他拜托防疫工作人员买了一些食物,才重新出发。

“空车压力是最大的。”杨清华说,车上有货时,司机和货主是拴到一起的,货主也会帮忙想办法,但没货时,司机就是孤立的个体,面对防疫政策时更加孤立无援。

2000多万卡车司机,一旦遇到风险事件,就像一个个孤岛。这与卡车司机的群体特点密切相关,中国卡车司机最大的群体特点是“自雇体制”。《中国卡车司机调查报告》指出,绝大多数(71.2%)卡车司机既是小私有者,又是劳动者。“在很多地方,举债、借贷成为卡车司机要挂靠公司的一个非常重要的动因,因为需要通过公司来借贷,由此造成的后果,就是偿债的压力,是驱动卡车司机超时工作最重要原因之一。”

中国人民大学社会与人口学院副教授闻翔2020年撰文指出,“挂靠仅仅是一种形式上的隶属关系,卡车司机实际上仍然是自主运营的个体户。根据沈原等人的调查,卡车司机挂靠公司的比例为55.1%。挂靠之所以成为一种支配性的行业制度,是因为国家政策倾向于运输业的集约化、规模化经营,因而大部分地方政府明确要求货运车辆挂靠公司。”

他认为,“挂靠”制度一方面造成了货运市场准入门槛过低,卡车司机通过挂靠公司可以很方便地取得运营资格,这反过来又导致货运市场上形成车多货少的恶性竞争格局。

杨清华发现,行程码带星的货车司机,在货运市场的议价能力很低。由于不能在城里装货,只能空车返回,回到高速路口后,需要重新找货。货车收入是全家唯一的收入来源,妻子是“卡嫂”,跟他一起跑车。在联系货主时,“货主不愿担风险,车多的是,也觉得带星的车弄到厂子里装货是很危险的。”杨清华说,最后他空放了400多公里,找了一车非常廉价的货,目的地是广州,“为了去管控更人性化的地方。”

根据周潇所在课题组的调研,60%的司机目前行程码处于带星状态。由于行程码带星要14天后或者中高风险地区降级之后才消失,加上卡车不断流动,常常出现一个星号消失、另一个星号出现的问题,一些卡车司机戏称自己是“五星上将”。

遇到同样情况的还有90后卡车司机张莉,她在物流公司工作,长期从福建送货至江苏。她开一辆16米9的挂车,原本3天的行程走了6天,一半时间堵在了高速上。

4月上旬,张莉在江苏无锡卸货,尽管车上贴着封条、无法下车看后面的障碍物,她仍然成功倒车。图/受访者提供

张莉4月9日晚从福建出发,第二天中午就抵达无锡,但当地由于疫情封控,4个高速路口都封闭了。“高速路口劝返,但我不能回去,公司也不会让我回去。”她说,绕着江苏跑了一圈,最远的一天绕了300来公里,都没有高速口放行驾驶员。

从浙江嘉兴一直到江苏无锡,张莉发现一路上有6个服务区都是封闭的。这段时间,她常常在路边停车休息。有卡车司机认为,按照交通管理规定,司机不能疲劳驾驶,连续行驶4小时后要休息20分钟,但目前服务区关闭,导致司机没有地方休息,这和交通管理规定是矛盾的。

由于各地防疫政策不同,通行证、核酸证明也互不相认,张莉每次过高速路口都会做核酸。“在高速路口排队几个小时做核酸,我说我已经做过核酸,工作人员也不认可。最多的一天我捅了5回鼻子,包括抗原和核酸检测。”

核酸检测报告也面临着时效性不足的问题。“前天中午做的核酸检测,今天早上才出,但是都要48小时内的,已经过期了。”她说,为了避免核酸检测报告失效的问题,司机都是尽量多做核酸检测,也经常给检测人员打电话提前要核酸证明。

直到新政策出台,要求地方保证通行,无锡才重新开放高速口。“堵车很严重,无锡只开放了两个高速口,一个小时只放6台车。”张莉说,行程码带星的司机还要做抗原检测,一次15分钟,也耽搁时间。

等轮到她时,由货主带着营业执照和通行证来接应,她的身份证、行驶证都押在高速路口,车门贴上封条,整个过程都由防疫人员视频录像。之后,她由防疫部门的工作人员护送进城卸货,第二天封条完好才能拿回证件。

“目前江苏一些市区重新开放了高速路口。”张莉说,即便行程码带星,但持有48小时阴性核酸检测报告,也可以下高速,通过封条封住车门的方式,保证闭环运输。

而对于滞留在服务区的朱文强来说,通行证显得至关重要。“现在行程码只有苏州,也有阴性核酸报告,但接单后和货主申请苏货通(苏州运输通行证)还是被拒绝了,目前应该是选择性批准的。”

“现在是一家人养一台卡车”

多名卡车司机告诉《中国新闻周刊》,货运市场近年来一直面临着运价走低、油价上涨、收入减少的处境。

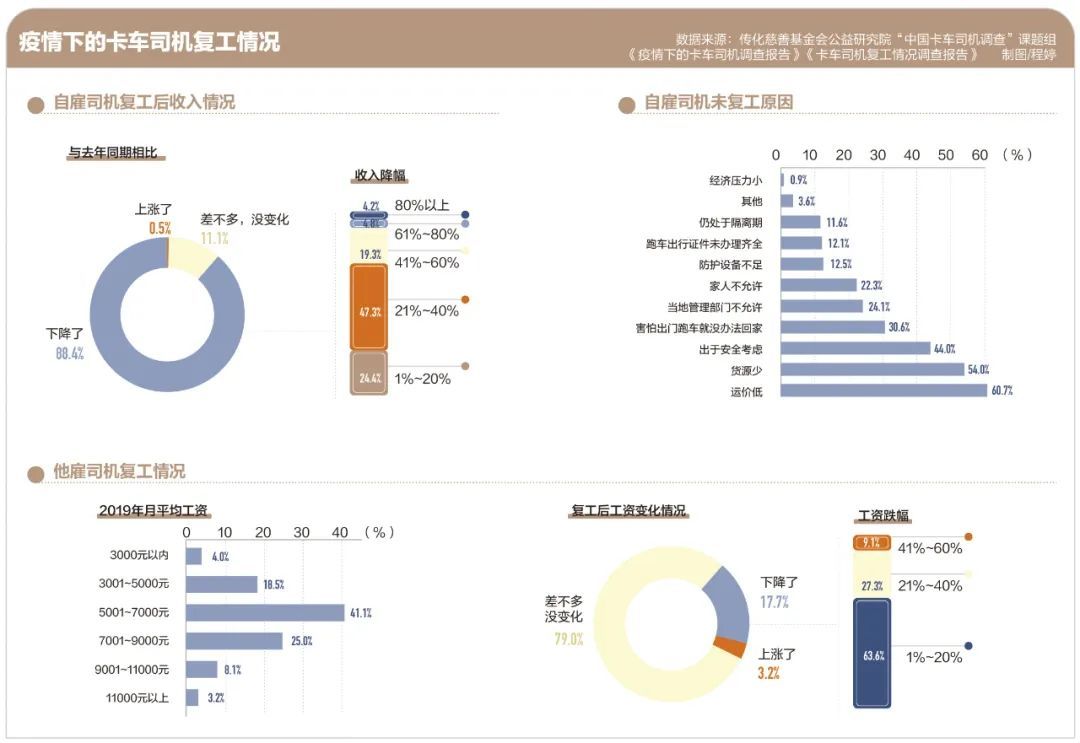

“根据1801份调查结果,35.7%的自雇卡车司机今年3月份净收入在3000元以下。”周潇说,造成收入如此低迷的原因包括运价降低、跑车趟数减少、油价上涨等。

“今年初,可能是货运行业最低迷的时候。”朱文强说,他从2014年开始跑货车,今年的收入相比去年同期少了20%,相比前年少了40%。孟勇给公司开车,也同样面临着困难的局面,他所在的物流公司从最早的6个搬运工,裁员到现在只剩2个搬运工。以前他跑7趟能赚1万元底薪,后来货运平台占领市场,价格透明化、竞争激烈、运费降低,跑8趟才能赚1万块。

运价在持续走低。“以前(运价)220~230元一吨,现在150元都是高的了。”孟勇说,公司以前有6个老板,现在只剩下三个,老板都退股了。

跑车效率也在降低。“16.2%的人说3月份相对于2月份跑车趟数减少80%以上。也就是以前一个月跑10趟,现在可能就跑2趟。”周潇说。对于有稳定客源的朱文强来说,趟数也减少了。2019年,朱文强从湖南到上海每个月能跑5趟,这一两年每个月都只能跑三趟半。

武汉司机张涛也有同样的感受。他在湖北省内跑,以前一个月能跑40多趟,现在勉强跑够25趟才能保本。以前从武汉到宜昌,一趟单价在1600元左右,现在降到了800~900元。

油价和过路费却在持续走高。“今年油价涨到了7元多,而在2020年,油价才接近5元。”朱文强说,疫情之前卡车司机会选择以国道为主、高速为辅,节省过路费。现在由于疫情管控,行程码不符合规定就无法下高速,只能一直开高速路,过路费就增加了。

3月底,张涛在从武汉支援上海的车上。图/受访者提供

“大家都说,以前是一台卡车养一家人,现在是一家人养一台卡车。”张涛说,过去他是跑长途跨省运输,但由于长途收入逐渐降低,他已经只跑省内运输。

根据2020年《“疫情下的卡车司机”调查报告》,疫情发生后从事长途运输的司机相比于疫情发生前下降 5. 1%。长途卡车司机将运输方式转变为短途运输,而运输距离的变化同时意味着货源渠道与工作节奏的改变, 这势必会对卡车司机的工作与生计造成重要影响。

在过去,一辆卡车往往有两个驾驶员,轮流开车,每个人工资7000~7500元。现在由于养不起两个驾驶员,“只留一个驾驶员,工资给你加点”。

根据2021年《 疫情一周年来卡车司机的工作与生活状况调查报告》,超过七成的自雇卡车司机认为 “运价低” 是当时跑车遇到的最主要的困难。孟勇认为,随着货运平台的出现,卡车司机在找货更便利的同时,也面临着信息透明、平台垄断、运价下跌的问题。

“公路货运业其实是受技术变迁影响特别大的一个行业。”中国人民大学社会与人口学院副教授闻翔指出,对于今天的卡车司机来说,不管是拉活、接活,还是彼此之间沟通联系,以及寻求或组织援助,都是通过各种App、微信群完成的。“互联网与智能手机在很大程度上重塑了这个行业的组织与运作模式。”尤其是自2014年以来,物联网、云计算和大数据技术被大规模引入公路货运业,互联网物流平台崛起,且成为自雇卡车司机寻找货源的主要渠道。而最大的两个互联网物流平台已经在2018年实现合并,从而占据了平台市场90%的份额。

从总量上看,互联网平台交易只占整个货运市场的两成,但是沈原团队的《中国卡车司机调查报告》指出,互联网平台的兴起及其垄断趋势已然改变了整个市场的游戏规则,使得货运环节的利润趋于透明,且利润分配向平台倾斜。互联网平台虽然提高了司机寻找货源的效率,却压缩了司机的议价空间,在平台上多个卡车司机竞争同一个订单的“抢单”模式,使得运价被不断压低。“由此,处于公路货运体系最底层的卡车司机承担了行业整体利润下降的终端压力。”

“以前没有货运平台的时候,谈价格会考虑返程空单,现在接单更方便,返程空单的情况少了,价格自然下降了。”朱文强说,由于以前找货慢,当时还流行物流停车场,驾驶员在返程找货途中可以在里面的宾馆、饭店休息。“现在物流停车场都倒闭了,大家都在网上接单,卸完货随便找个地方休息,生活质量下去了,钱也没有多挣。”

不过,朱文强说,4月以来,运价有所上浮,“因为不少司机被滞留或是被隔离,市面上暂时出现了车辆紧张的情况。”

“疫情让人们对卡车司机有了偏见”

卡车司机作为一个相对高薪的蓝领行业,也一直面临着高危险性、高时间付出等成本。上述货车司机均告诉《中国新闻周刊》,两三年后不再干这行,因为“太累了”。

他们往往在晚上上路,白天卸货。“通常一个晚上都在赶路,休息时间只有三四个小时。”孟勇说,如果装货晚了,路上就没有时间休息。孟勇需要给9米6的车厢盖雨布,最快得一个多小时,中间要歇两三次。天热的时候,衣服全是汗水。

他们也很少回家。从正月十三开工起,朱文强没有回过家,尽管上海离他江苏老家隔得并不算远。“一回家,这个月可能贷款就还不上了。”他说,另外由于孩子上初三,他担心带星的行程码会导致孩子停课,他都尽量不回去。

“现在去了疫区的卡车司机就是过街老鼠人人喊打。”在疫情下,他们还面临着心理上的委屈。孟勇说,在上海,一些片区流动在路上的卡车司机面临着无人管理的情况。“最近的200米以内的小区都不让我做核酸。”孟勇说,“那感觉好像低人一等,也不知道如何实现全员核酸。”

这种整个卡车司机群体的“下沉感”,其实并不是仅仅从疫情开始。“原先卡车司机是那种一个方向盘走遍天下都不怕的独立自主的劳动者形象,这种形象在今天也日益幻灭,乃至蜕变为行业链条里的一枚被动棋子的形象。”闻翔指出,收入水平的下降和职业生态的恶化,意味着卡车司机已经从过去颇具吸引力的职业变成了一个“鸡肋”。

4月12日中午,云南普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇灯根卡点,芒信边境派出所民警将做好的“爱心餐”送到滞留在卡点附近货车驾驶员的手中,赢得了驾驶员的点赞。图/中新

张涛曾组织爱心车队为武汉、西安、石家庄、吉林等疫区送物资,车队共有40多名卡车司机。3月29日,他和队员共11名司机运送了100多吨防疫物资到上海,一台车的油费和过路费等成本贴了3000元左右。回到武汉后,他在隔离点隔离了14天,目前还在居家监测。

然而,在4月15日,他决定解散爱心车队,不再承接任何防疫物资运输。“劳动没被尊重。”张莉说,卡车司机作为抗疫环节中的一员,并未受到如医护等工种的补贴和认可,各地的防疫政策反而给卡车司机带来了麻烦。

“疫情让人们对卡车司机有了偏见。”孟勇说,他的车是上海牌照,现在去哪都寸步难行。“上海还没有封的时候,去温州刚到收费站,进入监控范围,工作人员就已经开着大喇叭通报车牌号了。”

3月26日,河北唐山市滦南县马城镇一处停车场里,医务工作者在给滞留当地的货车司机做核酸检测。图/澎湃影像

根据第一财经报道,此前上海粮油运价从7000元涨到每车最高3万元,仍然没有司机接单,物资无法发运。“没人想去疫区了。”张莉说。

周潇建议,各地疫情防控的政策应尽量统一标准,核酸检测结果互相承认;对行程码带星的问题不应一刀切,处理方式应更人性化。即便行程码带星,如果没有在风险区逗留、有合格的核酸检测报告,应考虑对驾驶员放行。

“在高速路口、服务区提供更便利的核酸检测服务,同时有更多渠道公开各地的防疫政策,方便驾驶员提前规划。”周潇说,对于有卡车购车贷款的驾驶员,考虑无息延期还款。“也建议工会和其他政府部门,给卡车司机提供在途的生活服务如吃饭、充电等帮助,以及因疫情致困的卡车司机家庭提供救助。”

(应受访者要求,朱文强、张莉、孟勇、丁刚、杨清华为化名)

相关文章

相关文章 头条焦点

头条焦点

精彩导读

精彩导读 关注我们

关注我们

【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】