在新文化运动中发明“她”字、证明《论语》的“论”字应作二声的刘半农,虽因染病早亡,身边友朋遗事、遗文、遗论却不少。围绕他与胡适、周作人、陈独秀、钱玄同等人的交谊旧事,早已成为新文化运动的掌故珍闻,时常为后人所提及。

本文所记述的,是胡适的一首没有发表的打油诗。

1934年7月1日,陶亢德主编的《论语》第44期上,刊载了刘半农《自题画像》诗一首。诗云:

名师执笔美人参,画出冬烘两鬓斑。桐眼注明劳碌命,评头未许穴窬钻。诗文讽世终何补,磊块横胸且自宽。蓝布大衫偏窃喜,笑看猴子沐而冠。

刘氏写这首诗时43岁已过,44岁未至,既不像传统整十寿诞的自寿诗,也不似旧派文人的所谓“像赞”。当时与之唱和的友人并不多,只有周作人和诗云:“宝相庄严许拜参,面皮光滑鬓毛斑。眼斜好显娥眉细,头大难将狗洞钻。脚下鱼鳞方步稳,壶中芝豆老怀宽。布衫恰是新章服,抵得前朝一品冠。”刘氏的自题诗纯属游戏之作,周氏的和诗也颇有戏谑之味。

当时,胡适也曾和诗一首,只是他先将诗作寄给了周作人,请其指正,错过了在《论语》上的发表刊期。可半月一刊的《论语》,待到7月16日第45期时,刘半农已先于7月14日因在西北调查方言时染回归热病(即“猩红热”)遽然而逝。胡适的和诗错过了《论语》的两期,斯人已逝,这首原本同样属游戏之作的诗作,自然也仍就搁置在周作人手中,再也没有发表的可能了。

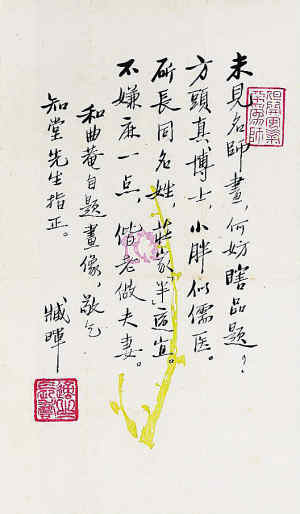

时光电逝,刘半农逝世近30年后,胡适也于1962年心脏病猝发而逝。这期间,周作人在与香港友人鲍耀明的通信中,终于透露了胡适的这首和诗,并将诗稿附赠。他在信中特别提示说,“今日检旧纸,找得胡适之的打油诗二纸(他的印章极为少见),附呈,可以见他的风趣……”(详见《周作人与鲍耀明通信集》第195页)这首和诗仍然是胡适惯有的打油诗风格,白话文写作,戏谑意味鲜明直接。诗云:

未见名师画,何妨瞎品题?

方头真博士,小胖似儒医。

斫长同名姓,庄家“半”适宜。

不嫌麻一点,偕老做夫妻。

诗后附言曰:和曲庵自题画像,敬乞知堂先生指正,藏晖。这里的“曲庵”、“知堂”、“藏晖”分别为刘半农、周作人、胡适的斋号,一贯标榜白话新式文学的胡适能落这样的款识,也颇少见,至少在形式上是很有些旧式文人做派的。

再来看周作人提到的极为少见的胡适用印,诗稿笺纸抬头钤一枚长方形阳文篆印,印文为“但开风气不为师”;落款处钤一枚方形阳文篆印,印文为“适之长寿”。就目前存世的胡适题字、题诗、文稿来看,他的确很少用印,即便偶尔使用,也只是简单的私人名章而已。像这样钤两枚印章,颇有“复古”风味的题诗还从未得见,相当罕见。当然,胡适毕竟是胡适,作为新文学运动的开辟者之一,可以看到其钤印的随意性与“现代性”,并不完全符合传统书画中的用印“章法”——如抬头印的尺寸并不适合这种小尺幅诗稿,且钤印位置也略失衡;1934年时,胡适与刘半农同为43岁,落款处钤“适之长寿”,于情于理也皆不合宜。

换句话说,这首看似颇有“复古”情调的胡适题诗,实际上还是体现着胡适本人的新文化运动身份的,还是极为充分展现着胡适本人的现代性观念的。那么,这首本来以戏谑格调为主旨的打油诗,在呈交周作人指正之后,为何周氏始终没有明确的意见见诸记载,也没有为《论语》半月刊所用呢?

最重要的原因无非就是上述的时间问题,刘氏的突然离世,使这样的和诗不太适宜发表。其次,周作人对和诗未置一词的原因,恐怕还在于这首胡适“想当然”的和诗,还根本就不符合唱和步韵的基本诗法。

刘的原诗为“天田”韵,周的和诗也规规矩矩地步了“天田”韵,而胡诗却莫名其妙地用了“机微”韵。虽然,刘、周、胡三人皆是新文化中人,都是新文学倡导者,并不介意这些传统诗法中的“天经地义”,可三人毕竟也都是接受过中式传统教育的,且刘氏本人还是研究中国古音学的留洋博士,因此无论刘氏还是年岁稍长的周氏,不可能不知道这首和诗的“机微”韵是直音,与原诗“天田”韵的抵腭音完全不搭调。这样的和诗,友朋间戏谑调笑也就罢了,发表出去确实不合适。

周作人对此一笑了之,存而不改,只是搁在箧中聊作纪念,胡适的这首佚诗也就如此这般地产生了。至于晚年周作人认为胡适对刘半农“看不起,明嘲暗讽”,是否就是因此诗而起,并无确证,也只好存而不论了。

相关文章

相关文章 头条焦点

头条焦点

精彩导读

精彩导读 关注我们

关注我们

【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】