天下之大,何处是容身之所?

神州之广,哪里有立足之地?

候鸟一年一次南渡北归,征程万里,但漂泊流浪的打工人却在资本的大旗下招之即来挥之即去,像无头苍蝇一样东奔西走,转战南北,离家弃子,不得团圆,辛苦一年,两手空空。

昨天是小年,正是其乐融融万家团圆之际,亦是无数奔波流浪困居在外的打工人伤心怅惘之时。这是西安全面解封的第二天,我与一对素昧平生的河南民工父子在寒风嗖嗖的西安火车站北广场地下室匆匆相聚又匆匆别离。

西安火车站刚刚扩建不久,新造了个北广场,城墙下的那个“面皮”站楼也就是现在的南广场依然保留。

(西安站的“西安”二字像“面皮”)

阴差阳错,我习惯性地跑到了南广场,殊不知,他们父子却在北广场的寒风中待我多时。一番周折之后,我们终于胜利会师了。

这个北广场虽然阔气——对面就是大明宫,但是开放不久,配套设施不完善,一眼望去连个便利店都见不到,饭店一个没有,公交车也没见到一辆,和熙熙攘攘的南广场是天壤之别。

我一看傻了眼,本来打算请他们吃个饭,结果毛都没有,只好到地下室暂避风头。

他们大包小包地提着五六个编织袋,还有一个行李箱,想必是装着行李衣物和锅碗瓢盆以及其他杂七杂八的物品(可惜没有拍照)。

当时未及寒暄,到了地下室,才发现他们比平常的农民工更寒酸一些。他们抽的是六七块钱的延安牌香烟,应该是西安最低档的香烟了,正好和他们的社会地位相匹配。

尤其是儿子,穿一双破旧的板鞋,看起来许久未清洗了,下身好像只穿了一条秋裤,略显单薄。

看到这里,读者可能会疑惑,为什么会有这样一场仓促的会面,而笔者又是谁?

我们的相识是由于天公不作美,新冠病毒来袭,西安封城所致。更重要的是,我们都是红友,是共产主义的信徒,是毛泽东思想的追随者,这让我们有了更多的共同语言。

他们从河南登封而来,那里有个有名的和尚叫释永信。

2021年11月25日他们来西安打工,工作内容是收容整理共享单车。他们侄子答应说管吃管住,一天150元工资。没想到来西安之后却发现上了贼船,没有管吃管住,除了工资之外,没有任何保障。

以往我只听说中介坑人,可他们竟然连亲戚都坑,为了利润不择手段啊。

更没想到的是,还没干一个月,儿子只有七八个工,12月23日就封城了。一下子就断了收入来源,菜价飞涨,房租照付。因为疫情封控,他们生病吃的中药也断了。简直是雪上加霜,但没有人雪中送炭。再算上杂七杂八的开销和来回路费,他们父子这两个月算是白干了,没被拉走隔离算是万幸。

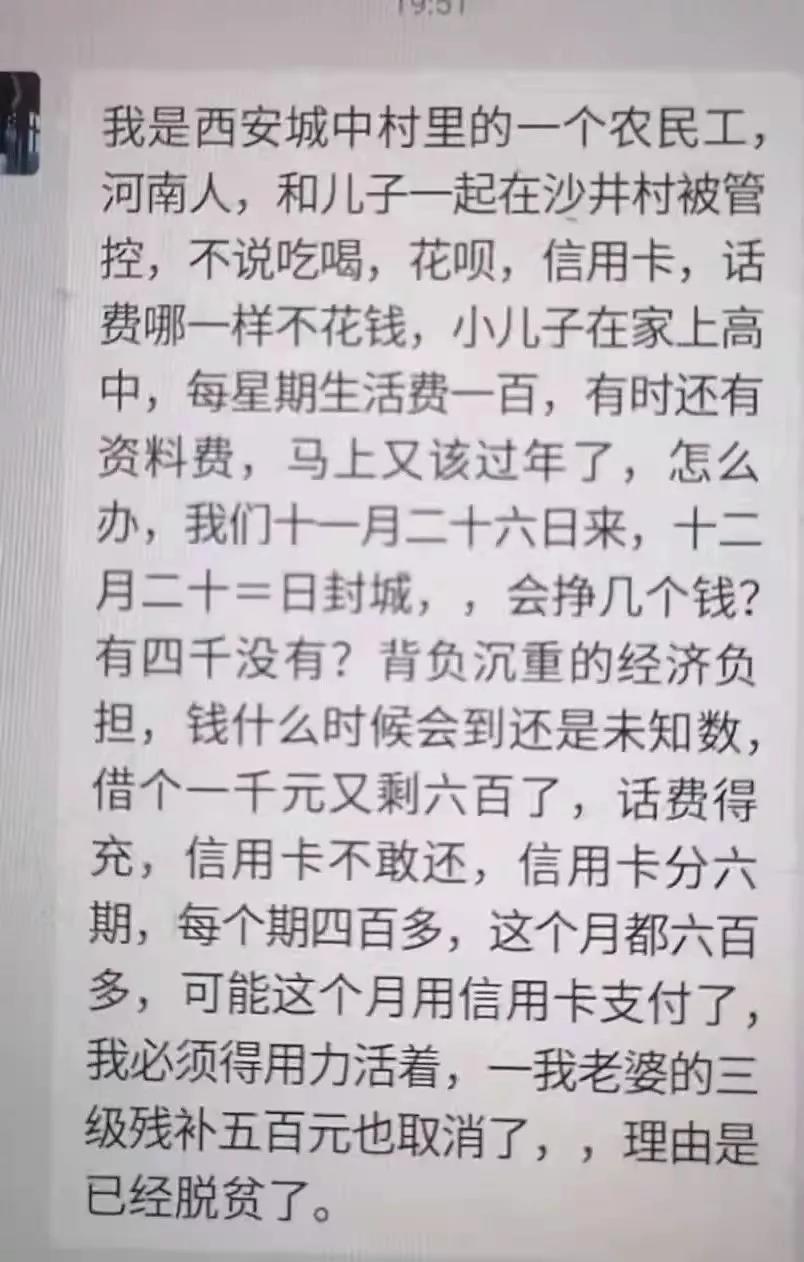

这是一个有烟火气的城市,他们的感觉却在冰点之下。封控最艰难的时候,他们曾发出求助。

似乎只有我发现了这对孤立无援的父子,我们就此建立了联系。但当时除了替他们发出一点微弱的呼声之外,我也束手无策,只能约定解封之后见面。但他们赶着要走,我又抽不开身,于是便有了这场来也匆匆去也匆匆的会面。

网红城市带给他们的大概只有伤心的回忆,一解封,他们就迫不及待地要离开了——没心情去看一下那举世闻名的“烂怂”大雁塔(非恶意,是个梗),秦始皇陵兵马俑有了新的重大考古发现,和他们也八竿子打不着。

囊中羞涩,家中又有满怀期待的妻子和幼子,他们无暇顾及自己的外在形象了。但他们没有流露出凄惨悲伤的情绪,而是热情地招呼我。不知是习惯了这样辛苦一年两手空空的境遇,还是不愿在我面前表露,毕竟我们是第一次见面。廉价的同情在冰冷的现实面前不值一提。

疫情期间流行“非必要,不~~”,例如非必要不扫码,非必要不离市,也有网友调侃的非必要不吃饭。但我们实在是饿了,有必要吃点东西。

我的计划落了空,只好吃他们的干粮:一袋卤肉和几个夹膜。没有酒,没有菜,没有热水,就着呼呼的西北风吃了起来。那膜早已冰凉,但比冷冰冰的剥削关系更热乎热乎一点,我们每人吃了一个。

让朋友喝西北风,我过意不去,多年没吃外卖的我点了一份德克士,两个汉堡,三个鸡翅,一袋鸡块,一袋薯条,还有三杯可乐接近150块钱,但给优惠了47元。

看着眼前的民工父子,我突然觉得,资本家的钱来得也太容易了,这么一点东西就要100元。这公平吗?

交谈中他们说到,以前好像吃过一次这种东西,但感觉太贵了。民工父亲吃了一盒鸡块,我吃了一个汉堡和几根薯条。

民工儿子只吃了一口汉堡,便不再下口,而是把剩下的汉堡收起来,说是要拿回去给弟弟吃。我劝他吃掉我再买,但他推说已经吃饱了。

这看起来的确像一个二十年前影视剧里的蹩脚桥段,我甚至提前在脑海里想到了这一幕。但它确实就发生在我的眼前,我心里有些难受,我不是救世主,只是一个普通的打工人,我不能给予他们更多的帮助了。

我想起了一组数据,中国有6亿人月收入不足千元(2020年),中国有多少人没坐过飞机,中国有多少人没用过抽水马桶等等。但我想,还可以再加上一组数据,那就是中国还有多少人没吃过肯德基汉堡包。

同是中国人,同是华夏子孙,同是龙的传人,为什么有的人可以花十万元为狗庆生,有的人动辄贪污过亿,有的人随便一个小目标就是挣他一个亿,而最广大的劳动者却如此困顿不堪呢?

遍身罗琦者,不是养蚕人;粼粼居大厦,十指不沾泥。

民工儿子1991年出生,还没有媳妇。他看起来非常憨厚忠诚,抽烟的时候要上厕所,还问一问他父亲是否需要熄灭香烟。

唐朝的时候,长安有个类似的典故,唐太宗赏赐一个西域的使者吃肉,但那使者并未吃完,而是留了一部分。唐太宗看了好生奇怪,便问原因。那使者答道,要带回西域给老娘尝尝。李世民听了大喜,对这位使者奖赏一番。

但我怀疑这是1000多年前的心灵鸡汤,借这个故事来宣扬忠孝节义的价值观,毕竟封建皇帝最欢喜忠臣孝子。

到西域几千公里,那时有什么发达的保鲜技术吗,还是说他们吃的是内蒙牛肉干?

毛主席说:二十四史,大半都是假的。看来不错。

但这位民工儿子对弟弟的情感却是真切的,那个讨厌的笨拙的包装盒,使他颇费了一番功夫才重新包好,然后被小心地放在编织袋内。明天回家之后,他弟弟就可以吃到这个汉堡了。他父亲笑着说,他对他弟弟很好。

同是红友,我们不免谈到社会问题。有一句话让我印象深刻,民工父亲冷笑着说:“有人说可以外出自由打工真好。好个屁!背井离乡打工好吗?“

他儿子听了之后也跟着笑骂起来。

这不就是马克思说的”自由的一无所有“吗?

”人家南街村,不出村就可以找到工作,依靠公有制,生老病死都有保障,住的房子也是分的。“

他一直有个心愿,想去韶山看一看,但就是经济条件不允许。听到这里,我的眼泪差点夺眶而出。

他今年53岁,也是最近这三五年才转变为一名红友的。

他们就要走了,民工儿子冻得有点受不了。他们中午做完核酸就到了车站,应该在这边冻了很久了,因为要来买票,车是凌晨两点的。

临走之前,民工儿子把刚刚用过的一次性筷子用纸擦擦收了起来,说是车上再用。

民工父亲说,从2020年开始一直没挣到钱,今年更不行,东奔西跑的,路费倒是花了不少。他把大儿子送回登封老家之后,要继续去苏州打工,到一家机械厂做操作工,不能回家过年了。

小年不能团聚,大年又是离别。

他最担心的是要路过郑州,超过四小时行程码就要带一个星号,这样去苏州之后可能会有麻烦。

有家难回,比候鸟更苦。这样的外出打工真的好吗?创造了这个世界的劳动者,去哪里找一处容身之所和立足之地呢?

不独是这些辛苦的农民工,那些漂来漂去的年轻人,不也同是天涯沦落人吗?

想想我刚毕业那会儿,住在城中村,一个不小心就被房东老太太白嫖了300块钱,只是因为没注意合同里的一个条款:住不到三个月不退押金。

我放弃尊严给资本家打工赚到的300块钱就这样轻而易举地落到了可恶包租婆手里。然而我知道,这只是第一课,更透彻心扉的毒打还在后面。

套路,套路,套路啊!

回不去的乡村,呆不下的城市,说的不错。但好像又有人说,可以去县城?

我把他们送进了站,两个人四只手,拿五六个大行李袋并不方便,每走一步都不容易。

出来之后在广场上碰见个人骂骂咧咧的,他说他是西安本地人,不小心从这个北广场出站了,着急要到南广场去。

有人告诉他步行到南广场得二三十分钟,但是路在哪里并不好找。那个人就是我,我从南广场过来就问了三四个人。后来那人问了旁边一个临勤,也就是做日结的保安,才知道不远处有通往南广场的班车,那人又骂骂咧咧地寻班车去了。

这么大一个地方,本地人都找不着北,确实应该多设几个指示牌啥的。疫情大考之后,这个细节不应该忽视啊。

故事到这里就快结束了,但我忽然又对旁边这个临勤小哥发生了兴趣。他是一个职校的学生,17岁,刚刚放假出来做点兼职。

一个夜班100块钱左右,凌晨左右可以领一盒盒饭,和我两年前做这个的时候待遇一样。

他的职责就是坐在那里为过往行人答疑解惑,顺带无聊发呆和抖腿取暖。我不会告诉你,他们那身黑衣有无数临时工穿过,大概是不怎么清洗,夏天有一股独特的臭味,体验一下绝对让你终身难忘。

我骑着共享单车往回走,寒风更烈,路上一边是灯火辉煌,一边是阴冷潮湿,但看上去还算和谐。我心里有些难受,无穷的远方,无数的人们,无尽的苦难……

民工儿子小心翼翼地收起汉堡的场景再次映入我的眼帘,一个奇怪的想法从我的脑子里迸出来:

什么时候能让全中国人民实现汉堡自由?实在不行,土豆烧牛肉也可!

迎着寒风,我感到一股强大的气流。突然又想到了民工父亲的那些话,毛主席,南街村……

前路漫漫,暗夜沉沉,在路的尽头我该走向何方?我也曾举棋不定,左右摇摆,但如今我已分清孰是孰非,明白哪条才是通向光明的道路。

正像鲁迅先生所说,我们自古就有拼命硬干的人……

从这对民工父子身上,我看到了一股深沉的坚韧的力量,表面上看起来他们是弱者,但团结起来就可以爆发出不可阻挡的力量。

那个立足之地,正在我们自己脚下!

让暴风雪来得更猛烈些吧!

相关文章

相关文章

头条焦点

头条焦点

精彩导读

精彩导读 关注我们

关注我们

【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】