导读:

本文以中国某大型国企为案例研究对象,以访谈法为主要研究方法,发现“转正”对于国企中代理务工人员的不稳定状况帮助甚微。一方面,受访者的讲述触目惊心;另一方面,正式雇佣缩减、户口制度、再生产领域的商品化、裙带关系等社会现实十分骨感。我们不得不去思考,在“转正”之上,“不稳定劳动”的解决究竟有怎样的出路。

不稳定工作是大部分发展中国家的常态,也在1970年代后的发达国家逐渐增加。代理工作是不稳定工作中常见的一种形式,“代理员工”(agency workers)被定义为受私人雇佣机构调度和付偿,但暂时为公司工作的员工。世界上几乎一半的代理员工都在中国。

当下,如何应对不稳定劳动(labor precariousness)成为全球性议题。从非正式向正式员工的转变,也就是“转正”(formalization),在很大程度上被人们推崇为这个问题的解决方案。在对发展中国家的研究过程中,主流经济学家一直将不稳定工作当作欠发达的副产品,把转正当作现代化的过程。发达国家的学者们呼吁劳动力市场监管,将非正式雇佣转为正式雇佣,建立起一个“劳动-资本”间的新社会契约。在中国,面对企业对代理劳动的猖獗滥用,政府同样已经诉诸于转正来解决该问题。在2007年《劳动合同法》和其2012年的修正案出台之后,政府在2013年颁布了《劳务派遣暂行规定》。通过要求企业在2016年3月之前,将代理员工的比例降到总员工数的10%以下,希望能借此逼迫企业多多进行“转正”。然而,在今日的中国,转正真的能降低工作的不稳定性吗?

本文通过一个中国国企中代理务工人员的实例研究,期待对于非正式化、转正和不稳定性的讨论做出贡献。这项研究表明:由于正式雇佣的缩减、社会再生产领域商品化带来的经济压力、和大城市对外来务工人员的排斥,转正对提升工作稳定性帮助很小。

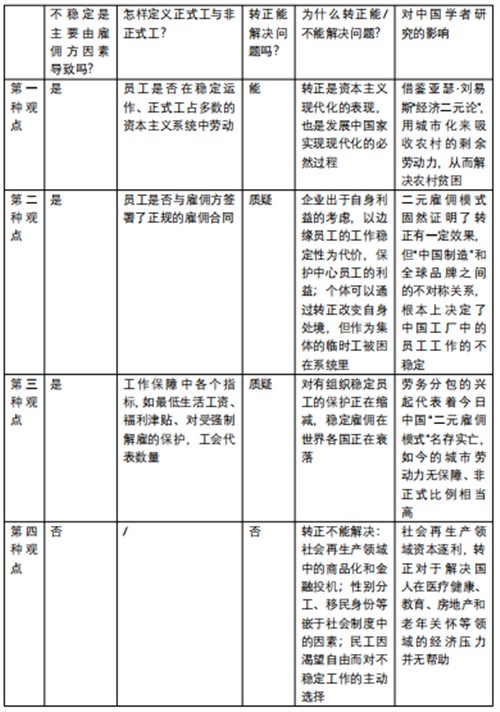

学界争论:转正对于消解工作的不稳定性有怎样的意义?

案例背景和数据采集方法

研究开展于2016年7-12月,作者选择了东方速运(本文涉及到的企业均为化名)作为研究地点。东方速运(1985年成立)是东方之星公司的快递部门,后者是一家在中国多地设有附属业务的大型国有企业,2012年其代理员工占据了52.65%。人才库是一家劳动力代理公司,它从2014年7月开始派遣劳务到首都速运(东方速运的北京分部)工作。在2016年夏天,通过私人关系,我进入人才库做了一个月的实习生,期间开展了多次访谈。

在计划经济时代,超过95%的公司员工都是永久受雇的。在1983年,引入了劳动合同制度。在90年代,大部分公司的新员工都是临时工。1998年,首都之星建立了它自己的劳务代理机构,专门为它提供代理劳务,临时工在那时起便被代理员工取代。在1990年,正式工(包括传统意义上的铁饭碗员工和正式合同工)占其总员工数的98.5%;然而,在2012年,代理员工的比例变成了48.1%。2013年《暂行规定》禁止企业运营自己的劳务代理机构,受此压力,在2014年中期,公司将自己的劳务派遣机构转成了几家私人劳务机构,其中一家就是人才库。

首都速运下属有几十家分公司,每一家分公司都有几家营投部,每一个营投部负责收取和派送某一片区的快件。每个营投的员工数大约在20-70人之间,配有经理,快递员和其他后勤保障员工。经理通常是正式员工,而快递员和后勤人员主要都是代理员工。首都速运的快递员都是年轻、对业务不熟练的男性农民工,他们可以搬动重达40kg的包裹。2011年底,44.16%的东方速运员工在30岁以下,30-39岁占32.33%,61.27%的员工是高中学历及同等学力或更低。

在2天的试用期之后,入围普通岗位的候选人将被要求与包括人才库在内的劳务代理机构签订劳动合同。每个月,人才库会依据出勤率记录和工资分发规定(由首都速运更新)来计算其派遣员工的收入。在首都速运授权和确认工资单之后,人才库将收到一笔款项,包括其派遣工人的工资、支付给相关部门的社会保险费和人才库本身的佣金。在2016年,这个保险费是65元每人每月。

快递员在首都速运的每日工作从7:30开始。他们9:00出发去送第一趟件,14:30开始第二班,16:30开始第三班,最后在大约18:00结束一天的送货。这样的一天在快递员完成所有运单的输入和扫描,并且把收到的钱交给财务,大约19:00左右结束。首都速运的快递员通常每周有一天的休息时间,然而,在类似于“双11”这样的高峰季节,他们有可能工作整整一个月都没有休息时间。

为什么这些快递员心甘情愿地忍受这样劳累的工作?有一个快递员直言不讳地说:“为什么我们会在这里工作?为了赚钱,为了给我们的家庭创造一个更好的环境。”快递员的工资主要由“计件制”决定。每送一件大约能得到0.5-1.2元,每揽一件大约能得到运费的8%-25%。这两项大约占到了快递员工资的80%以上。虽然一个快递员可以在11月的高峰季赚到超过10000元,他们通常的月薪仅仅是在3000-6000元。

代理员工和正式员工之前收入差距很大,但是在新世纪之后逐渐地被缩小。在2004年,所有代理员工的年工资增加了3000元。在2005年,代理员工的月薪增加了100元,而正式员工加了110元。所有首都速运的员工都有五种基本的社会保险(即“五险”),包括医疗、退休、工伤、怀孕和失业。然而,正式员工仍然享有一些独有的福利,比如额外的退休保险、额外的医疗保险、暖气津贴、育儿津贴等,大概相当于每个月多500块钱。

案例采访:骨感的现实

美兰(音)来自河北省乡下的一个村子,从她的家乡到北京只要坐一个小时的高铁;同时,她是一个两岁孩子的母亲。2012年起,她成为了首都速运公司的一名代理员工。2016年,在履行完两份两年合同之后,她和天空人力(一家劳动力代理机构)签订了一份三年合同。她的主要职责是去记录和分发信件。她以一种愤慨的语气向我讲述了她的遭遇:

“每一次我得到的工资都比我应得的要少。公司总是说:‘我们从来不会扣除你的工资,只有劳务公司(天空人力)会这么做……’这里的女员工都知道,如果要生孩子的话,就不得不辞掉工作。要不然的话……一个同事在孕期的第8个月,小孩没了……我还知道另一个事情,有个胎儿在第七个月被脐带勒死,因为母亲劳累过度。光我听说,就有四个在这里工作的母亲遭遇了流产。当时我怀孕的时候,我向公司要求孕假,但被拒绝了。只有在我发现自己在流血的时候,才会被允许少工作几个小时。”

美兰的叙述阐明了首都速运公司代理员工不稳定工作的现状,尤其是对于女性而言,情况更加困难。她的经历并不是个例。在我的调查中,我经常听到采访者们告诉我,劳务代理机构通过克扣员工的工资,或者在社保费里提成来牟利。他们还表示,营投部的经理经常和劳务代理机构狼狈为奸,一起分成,互相帮着掩盖榨取员工所得的事实。

“我有一个亲戚在土地人力公司工作(这是一家首都速运的代理劳务供应商),我知道这里面的运作原理。举个例子来说,对于一个应得月薪6000元的员工来说,他可能通常只能收到5000元。剩下的1000元,劳务代理机构拿100,经理拿900。我知道有一个经理在营投部干了两年之后,就在山东买了一栋房子。

曾经有一次,我到社会保障局去查,里面的记录显示公司给我们每个月交了300元的保险费,但我们的工资条上却显示公司每个月帮我们交了700块,这个钱是从我们工资里扣的。我们向经理投诉,他让我们去跟劳务代理机构投诉,他们就这样跟踢皮球一样把我们踢来踢去。”

还有一个正式工曾经对我咆哮:

“我上个月赚了5900块钱。这个月,我获得了100元的额外奖金,总工资却少了整整1000元。这怎么可能呢?奖金多了,总工资却少了?!”

分析:不稳定的产生原因

第一个因素是东方速运公司不断变小的市场份额。从2007年到2015年,在快件处理量这个数据上,国营的邮政速运公司市场份额(东方速运公司是其中最大的一家)从59.3%降到了9.9%。虽然中国快递行业在近几年有着迅猛的发展,但是2014年首都速运的收益相较前一年下降了3.85%,其总利润从2012年的1亿4千万下降到了2013年的6020万。在2015年年末,首都速运做出了一项调整,即实施“降本增效”政策,直接将收取件业务的佣金砍掉了一半,这直接导致员工的工资下降了一半。福利津贴也大幅减少,员工在中秋节没了月饼,在春节没了腊肉和饺子,带薪年假和部分报销的旅游项目都被取消。

第二个因素是普遍的罚款。影响营投部职工收入的罚款同时存在于部门、片区和个人层面。在部门层面,罚款多少由整个部门的整体业绩决定,业绩包括收益、成功派件率、投诉率和遵循守则。对于部门的每次失误或引起顾客投诉,部门的业绩评定就会被扣除一分,这意味着部门该月份的总工资就会被扣除10000元。这个罚款是由部门的每个员工平均承担的。在片区层面,如果负责这个片区的员工没能在客户那里收到足够的运费,他们会受到占不足部分5%的罚款。如果没有和一个新的重要客户完成签约,没能完成他们的月度目标,他们也会遭到300元左右的罚款。在个人层面,下表展示了快递员通常遭受到的罚款类型。知情人士透露,很多应受到惩罚的行为是不可避免的,快递员通常每月至少收到两次罚款。更重要的是,营投部经理的口头训斥足以导致处罚。下文将会解释,这其实助长了随意克扣工资的行为。

第三个,也是最严重影响到工作稳定性的因素也就是克扣工资。工资由总部决定,然后由中介机构根据其业绩分摊,最后才发给工人个人。由于和中介机构联系在一起,这样一个工资决定系统鼓励克扣工资并给这种行为提供了操作空间。经理经常出于自己利益考虑,或者身边亲戚朋友的利益,克扣员工工资。很多知情人士都提到“僵尸员工”的存在。这些人每周只出现1-2次(这都还算好的),工资单上却有他们的名字。表现不佳的经理只能得到很微薄的薪水,大约和北京市最低工资差不多,这个数字在2016年是1890元,因此他们在克扣手下快递员薪水这件事情上有很强烈的动力。

克扣工资现象的产生主要有以下几个原因:第一,每一个营投部都在其独特的环境中开展业务,使得首都速运公司总部不可能设定普遍的佣金标准。比如说,在中央商务区工作的快递员可能能派200个件,收100个件,但那些在郊区工作的累死累活一天也只能派40个件,一个件都收不到。第二,为了鼓励竞争,促进收益,首都速运赋予了其下属营投部很大的自主权,包括分发工资的权力。某片区负责人说,“只要每个人都能接受,那分配这些钱的方式多了去了。”第三,对于员工来说,查看每月工资单被视为一种特权,而不是一种权利,工资单上详细列出了付款和克扣额。因此,一般的员工对于自己每个月能赚多少钱只有一个很模糊的概念,当他们觉得工资少了并去跟经理投诉的时候,一般得到的回应都是佣金被下调了,或者他们因为犯错被罚款了,抑或是劳务代理公司克扣他们钱了。

上文提到,个人争取权利的努力总是会失败,但为什么不集体采取行动来反抗呢?要知道,快递员和营投部的孤立分布实际上使跨部门的大规模动员和组织几乎不可能。在一个营投部之内,知情人士告诉我偶尔会有罢工和集体辞职,但这些参与罢工的员工很快就被解雇了。事实上,相比于其他行业的民工,快递员通常工资更高。首都速运快递员的工资可能比那些在私营快递公司工作的快递员工资低,但是这个差额实际上被基本社会保障弥补了,而且,这种没有任何技术含量的工作使得他们很容易被代替。一方面,这些因素使得大部分公司员工接受继续在这样条件下为公司工作,尽管有各种不满和愤恨;另一方面,这使得员工周转率变得很高,使得对员工权利的持续侵犯成为可能。

成为正式工?之后怎么办?

成为一名正式工是一个艰苦的过程。

学历是阻碍转正的重要因素。通常来说,一个大专文凭是最低入围要求,这个限制就已经使得企业内的很多普通员工没有了机会,因为很多人只有初中或者高中学历。更糟糕的是,他们过长的工作时间使得他们很难有机会参与大专课程的学习,从而提升自己的学历。在我采访的30名员工之中,没有一个人有被公司承认的大专学历。

选拔是有公开规定的,这个过程看上去清晰而公平,但事实上裙带关系(nepotism)在其中发挥了重要作用。那些北京本地人或者经理的熟人,可以“插队”排在那些等候转正的员工之前,很多民工在为公司工作了8年甚至更长时间之后,仍然是代理员工。

而且,大部分首都速运的普通员工都是年轻的民工,对他们而言在一个单位连续工作八年是一件不可想象的事情。据估计,1990年之后,中国民工平均第一份工作的持续时间都还不到一年。中国民工常常暂时性地搬到一个城市赚点钱,而不是在这个城市定居下来。下面是首都速运公司里很多民工共同认可的一些观点:

转正需要7-8年,来自其他省份的员工根本不在乎这件事情。没有人愿意当快递员当那么长时间。一方面,转正很难;另一方面,转正根本没用。

很多人会在这里工作3-5年,然后在他们有了一点钱做生意之后就辞职不干了。即使你在这里工作到了60岁,你还是得回到你自己的家乡;即使你转正了,你最后同样得回去,除非你有钱在这里买房子,或者你有本事把自己的户口搞到这里来。

这些言论将我们引向一个真正的问题:就算代理民工变成正式工,到底对他们而言有怎样的好处?

以前有住房的好处,但现在也没有了。曾经有段时间,首都之星给其正式草根员工提供公寓住房,作为他们福利的一部分。但此一时,彼一时。不变的是中国人对于房地产的态度:有一套居住的房屋是在一个城市定居下来的必要条件,也是一个男人成家的必要条件。然而,对于收入速运的民工而言,在北京租一间体面的屋子都是一件奢侈的事情。首都速运确实为其员工提供了一部分宿舍,但是宿舍太少了,大部分员工都得去别的地方租房子住。在每月低于1000元的预算条件下,很多人都只能在离工作很远的地方租到房子,通常都是地下室或者城中村,还要和别人分摊租金合租。随着当下政府对这些村子的拆除和重建,他们必须隔一段时间就得再找个地方。

有一个代理员工说:

“我们并没有在这里长期工作的打算。住在北京有什么意义呢?我们买不起房子,甚至都租不起。每天的花销变得越来越大。一开始,我租房子每个月花600块,然后变成700,又变成800,太贵了!如果房间带有卫浴设施的话,月租金大约在1500-1600元,现在最起码要1700元,水电煤除外。你可能每个月能挣5000块钱,2000块钱花在房子上,1000块钱花在吃饭上,你能每个月月底的时候手上就留着2000块钱吗?如果你要买几件衣服呢?”

民工被允许在北京买房子,但必须在他们连续五年交税或者交社保之后。然而,在月薪只有3000-6000元之间的情况下,对首都速运的员工而言想在北京买房子简直是异想天开的事情。在2015年,北京全城的房屋均价是22300元每平米。按照北京市2015年人均可支配收入来计算的话,一对夫妇大约要花20年时间才能在北京买一座体面的房子。

以前有孩子受教育的好处,但现在也没有了。刚刚进入新世纪的时候,北京市政府曾经将民工子女的教育看作是政府的责任,总共在这上面投入了1亿6千万。然而,在大量涌入的民工潮面前,这个政策发生了转变。通过限制民工子女进入北京学校,不管是公立还是私立,政府很有效地惩罚、打击了涌入的民工。很多私人开办的托儿所和学校都关闭了,公立幼儿园和学校非常显著地提升了民工子女的入学标准。结果就是,虽然民工的数量不断在增加,但他们的孩子进入北京学校读书的却越来越少。

以前他们还能在这里“暂住”,但现在待都待不下去了。在2015年《十三五规划》发布以来,北京市政府明显加强了对民工入京的控制,因为该规划的目标是在2020年将北京人口控制在2300万以内。除了限制民工子女的入学之外,市政府还实施了多项政策来抬高工获得公共服务的门槛,强迫他们关闭小商店、打乱他们的日常生活。

在2016年8月,政府引入了“居住证”代替原来的“暂住证”。暂住证只能给持有人暂时呆在北京提供短期的法律权利保护。相较而言,居住证持有人可以享有多项城市服务,比如孩子的义务教育,社会保险,参加职业资格认定考试等等。为了获得居住证,申请者必须证明他们在北京有合法、稳定的工作和居住地。没有雇主的民工,或者那些为不正规企业工作的民工,居住在不合法租赁房屋中的民工,很难提供有效的文件来帮助他们申请到居住证。

与此同时,市政府关闭了很多民工开的小商店,声称他们没有营业执照,不合法经营。政府还以安全隐患为借口,驱赶了城中村里的人。我的很多受访者住在北京郊区某城中村里,那里政府经常性地断水断电,损毁冬天取暖用的煤炉,以不合法经营为名起诉很多本地饭店、杂货店和理发店。这一切都是想要把民工赶走。

江(音)是来自中国南方的一名代理员工,他为首都速运工作了5年。在2016年12月,他妻子的杂货店被迫从居民区搬到了大商场旁边,租金变得高了很多,在那时他们就离开了北京。他在微信朋友圈里写道:“北京成功地把我们赶走了!”旁边的配图是他在北京西站的一张自拍。

结语

本文在先前中国关于不稳定工作的探讨上,做出了以下几方面的贡献:第一,只有将就业二元论和城乡二元论,将社会生产和社会再生产领域的探讨结合起来,才能真正理解代理员工面对的真实处境。第二,本研究表明就业二元体制对于当下的中国就业市场而言意义越来越小。虽然在表面上就业二元体系是存在的,但事实上正式工与非正式工之间的差距越来越小,这主要是由于正式工作的缩水。第三,在中国大城市加强了对民工涌入的控制之后,中国的户口制度是不稳定工作产生的深层原因。

这样一个中国的案例研究对于国际上非正式工作和转正的探讨也有重要意义。代理员工和正式员工在今日中国国企内面对的不稳定状况,表明现代化和城市化未必能缓解不稳定。正式工作的缩水表明很少有公司能躲过非正式化的大趋势,工作的稳定性并不会因为从非正式工转向正式工而有明显的改变。在社会再生产领域成本开销的快速飙升,以及中国大城市不断加剧的对民工的排外,都重申了在寻找工作不稳定原因时,眼光不仅仅限于雇佣的重要性。因此,我们在转正之上寻找更多解决办法,才能真正应对不稳定工作的问题。

相关文章

相关文章

头条焦点

头条焦点

精彩导读

精彩导读 关注我们

关注我们

【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】