随着2024年特朗普对拜登的首场电视辩论“大获全胜”,中国陷入升级版贸易战泥潭而出口锐减的可能性越来越不容回避,“一带一路”蓝图应否由此而修正?马汉认为,谁控制了十六个海上要道,谁就能统一全世界;麦金德认为,谁控制了东欧平原,谁就能统一全世界;斯派克曼认为,谁控制了欧亚大陆边缘地带,谁就能统一全世界……但真实的历史反复告诫我们,局限于控制地球上的任何局部都不足以无死角地统一全世界,而一旦得出控制全世界才能统一全世界的结论,地缘政治必争之地的回旋余地也就无从谈起了,何至于此?

马克思主义揭示了经济基础决定上层建筑的政治经济学基本规律,而历史上的几轮科技革命导致的地缘经济中心不断转移是地缘政治必争之地不断转移的底层逻辑。传统意义上的地缘政治在很大程度上是由对经济学无知的政治学家、历史学家等社会科学领域的思想家制造的,他们没有把国家视为服务个体幸福的手段,而是把国家视为一个高于个体的政治实体。在他们对国家的理解中,没有个体,而只有作为抽象的、作为整体概念的“国家”。国家一旦被视为这样的“政治实体”,不同“政治”的国家之间必然有所冲突。只有国家被视为服务个体幸福的手段而国家务必服从使个体的幸福得以普遍增进的规则,不同国家之间的关系,才会成为“个体”与“个体”之间的关系,这时才不存在国家之间的冲突问题,也就是地缘政治问题。政治学家与历史学家把国家想象为整体性的政治单位时也把自己想象成为国师,为国家利益最大化提供服务。比如,他们会设想如何对付其他国家,这样的思维自然会导致国家之间的冲突。实际上,所谓的“国家利益”正是他们的错误认知制造的,国家利益较之于个体利益的实在性往往是差强人意的。国家扮演的角色只能是为个体的利益服务。政治学家与历史学家从用历史主义方法来理解国家,默认国家处在一个高于社会的垄断地位上与通过垄断手段获取利益的合法性,这种垄断包括对货币与自然资源的垄断。这种寄生性的垄断集团的存在,其合理性被这些经济学贫困的政治学家、历史学家默认。由于他们的经济学贫困,他们没有在最初就指出其非法性质,而是认可了垄断集团对国家的绑架,这种垄断的合法性被承认时也就为国家之间的冲突埋下了伏笔。普通个体的利益是相互促进的,个体扩大其利益规模时并不会减少其他个体的利益。但不同国家中处于垄断地位的组织的利益关系是零和的甚至是负和的,因为它们之间的竞争,不是争取消费者的竞争,而是试图打败对方,以维持或扩张自己的利益,这就意味着冲突不可避免,这种冲突包括地缘政治与战争。如希特勒统治下的德国就是这样的例子。以“西方”或“东方”这两个概念为例,二者的含义不能被认为是客观的,我们赋予其什么含义,取决于我们的目的。假如我们想生活在一个和平的环境中,那么我们就应从经济学(自发秩序)的角度去理解这些概念。经济学告诉人们,任何一个繁荣的国家,都是通过普遍地参与分工合作取得成功的,这是一般性原理。那么根据这一原理,人们将会认识到,“西方”无非是那些先利用了有关自发秩序如何可能的知识而走上繁荣之路的国家,因此,西方是东方学习的对象,东方有必要学习借鉴西方的有助于自发秩序的制度,使自己也尽快走上繁荣之路。在这种理解下,东西方相互之间不会把对方视为敌人,这样也就不会有地缘政治问题。但长久以来,对“东方”与“西方”等相关概念的理解,都是被那些“经济学贫困”的政治学家或历史学家支配,他们没有赋予西方一词上述含义,即他们把西方一词本该包含的普遍性(自发秩序)内涵抹去了,而是强调了制度与文化的特殊性。他们把东方与西方视为一个整体性概念,把个体与个体之间的分工合作抹去。东方与西方都被视为“政治”概念时,东方与西方之间就会爆发冲突,也就是地缘政治板块撞击,因为国家被视为“政治实体”时,相互之间是以一种结盟来对抗另一种结盟的关系。只有国家被视为“经济实体”时,相互合作才是可能的。“东方”与“西方”这个概念被“政治化”理解时就会爆发地缘政治冲突,除非回到经济学的角度来理解。

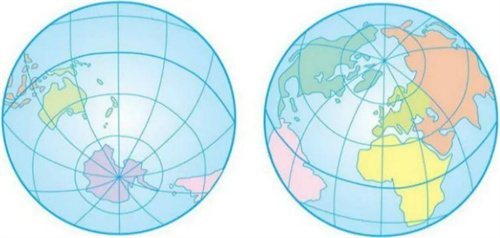

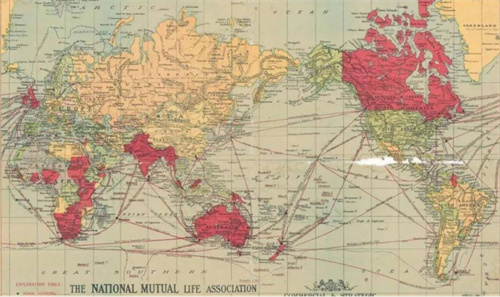

国家企图垄断一切的地理扩张的最大“绊脚石”是费效比等经济学概念,尤其是不同的距离导致的以国家为主要行为体的不同的地理扩张费效比。那么从哪里出发的大力扩张费效比最低呢?这就有必要参考卢瓦尔河口这个“陆半球”的地理中心了。“陆半球”就是陆地最多而海洋最少的半个地球,其地理中心位于法国西部卢瓦尔河口的南特附近。“陆半球”的陆地主要包括亚洲、欧洲、非洲、北美洲与南美洲的绝大部分,占全球陆地面积的81%。但“陆半球”内海洋面积(占52.7%)仍然大于陆地面积(占47.3%)。“水半球”是海洋最多而陆地最少的半个地球,其地理中心位于新西兰以东安蒂波德斯群岛附近。“水半球”内海洋占90.5%(相当于全球海洋的63.9%),陆地占9.5%,主要包括南极洲、澳大利亚、新西兰与南美洲的南端。如果说南特是首选地缘政治必争之地,那么安蒂波德斯群岛就是首选地缘政治不争之地,尤其是在远洋贸易越来越成了个别超大经济实体促成“地球村”的主要动力的经济全球化时代。冷战后经济利益与经济地位成了世界各大国追求的战略目标,美国一些从事国际战略研究的学者认为应放弃以军事实力作为全球称霸的主要手段,而转向以国际投资、自由贸易等经济手段作为维护美国经济利益与经济地位,确保世界霸主地位的主要手段。这种以经济利益与经济关系取代军事对抗与政治关系作为国际关系主要理论的学说即被称为“地缘经济学”。在各国追求经济利益与经济安全的同时,也有共同利益与共同要求促使它们协调合作。在地缘经济学的影响下,一方面是地区经济合作增强,区域经济集团化进程加快。这主要表现在欧、亚、美三大经济区域集团化由小到大,由初级到高级,不同发展水平并存;另一方面是经济全球化的进程加快,成为世界经济发展的主要动力。具体表现在五个方面:世界贸易快速增长;国际资金流动异常活跃;生产与经营全球化不断增强;科技信息传播全球化;经济困境的全球化不断加深。经济全球化之后地缘经济推动国际经济关系重大变化的影响力越来越突出,尤其是在促进与加速世界经济向着多极化方向发展的方面。毋庸置疑,截止目前,包括美国在内的任何国家都不可能作为唯一的经济实体统一全世界。相比之下,继承戴高乐主义的马克龙以欧盟为核心统一欧洲的战略目标随着法国小勒庞等右翼党魁的坐大而渐行渐远,中国擘画的“一带一路”蓝图催生的更大的经济实体有望取而代之。考虑到英国脱欧、德国的二战负资产与“陆半球”的地理中心的天然优势,“一带一路”的终点理应是比斯开湾东岸。类似于辽东半岛与山东半岛让中国的首都经济圈在海洋方向“进可攻退可守”,伊比利亚半岛与布列塔尼半岛注定了南特将是“地球村”的地缘经济中心。南特,法国西部最大城市与法国第六大城市,卢瓦尔河大区首府与大西洋卢瓦尔省省会。城市主体坐落于卢瓦尔河下游北岸,南特-塞弗尔河、埃德尔河两河与卢瓦尔河的交汇点,距入海口约五十公里。南特属于典型的温带海洋性气候,终年温暖湿润,降水分布均匀,气候非常怡人。南特历史悠久,是布列塔尼地区历史上最重要的城市。南特是一座非常美丽的城市,怡人的气候、舒适的环境与独特的布列塔尼文化是这座城市值得移民的理由。但南特又有至少三个不足之处:第一,布列塔尼人一千多年来的叛逆文化已深深地流进了这座城市的骨髓。从要求南特独立或加入布列塔尼大区,到反对南特新机场的建设,南特人从来不乏这种所谓的“激情”。暂且不谈论这种叛逆文化的合理性,仅从整个社会发展的角度来看,过多的反抗精神往往会激化本地人与外地人的矛盾;第二,南特的交通一直都被人诟病。因为卢瓦尔河的穿过,这种城市的交通建设受到了很多阻碍,特别是南北方向,每当上下班高峰期时南特的几个过江大桥都接近于瘫痪,有轨电车也几乎被挤爆,近年来南特市政府投资修建了轻轨,还开通了多条快速公交线,但市内交通还有待改善;第三,南特的税收挺重的,让向往移民于此的外国人不得不三思而后行。南特的物价很高,与相邻的普瓦图-夏朗德大区相比简直让外国人无法直视。公交车上车要付两欧元,这让外省屌丝甚至移民怎么活?

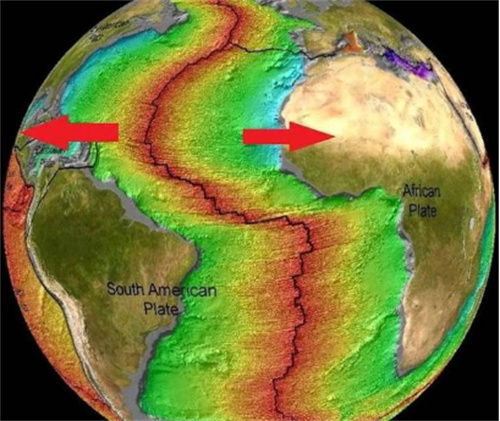

较之于当今世界的另外两个地缘经济中心北美与东亚,南特所在的西欧的最大特点是被海洋切割的极为分散,海洋以最亲密的方式渗入了这片陆地,使得西欧某种程度上更像是一个深入海洋的巨大半岛。因为三面环海,西欧有强烈的海洋性特征,无论是地理、气候还是文明。西欧的气候是典型的海洋性气候。其特征是气候温和,四季不甚明显,且日温差、年内温差与年际温差都较小。这样的气候,相对而言很舒适,适合深度思考的科学研究。西欧的海洋性地理特征,也催生了西欧式的海洋文明。正是有开放性与开拓性的海洋文明,才使得西欧在近代迅速崛起并最终成为世界上的主流文明。欧洲因陆地被海洋切割,所以间接的导致了政权的分立,从而使得欧洲长久以来就像一个小一号的世界。分立的政权与多元化的文化更加能让各国之间彼此借鉴、相互竞争,这促进了欧洲的进步并萌发了西欧人的全球观,西欧文明能成为当今世界的主流是与此息息相关的。较之于东亚大陆,西欧大陆更像一个被多个大陆“众星捧月”而海运发达的超大半岛。但大西洋是因板块拉伸而形成的“空档”,大西洋现在还在慢慢“长大”;太平洋板块一直被挤压,至今还在慢慢的变小。在地质史上,南特的“陆半球”地理中心的天然优势终将让位于“陆半球”东侧的亚洲太平洋沿岸中部的中国海港。西欧的地势总体是面向西方的,但英国与北欧都是例外,其地势是面向东方的,这与东亚的朝鲜半岛类似。西欧与非洲隔海相望,而非洲是现代人类的起源地,也是目前地球上少有的一块比较原始的大陆。非洲的矿产与动植物资源非常丰富。非洲的存在无疑给西欧带来了极大的益处。以西欧在地球上的位置,似乎西欧显得比较“平衡”。从陆地的角度上看,被亚洲、非洲与美洲从三个方向包围的西欧更像是世界的中心。西欧的缺点是陆地过于零碎,这就降低了西欧作为一个整体的凝聚力;西欧也没有面向世界最大洋的战略纵深;西欧的气候温和,但这并不太适合农作物生长,这使得该地区很难承受类似东亚与北美的较高的人口密度,尤其是不可能诞生中国、印度这种十亿计超大经济实体。

相比之下,中国的地缘经济条件如何?中国高原山地众多,耕地面积较少。印度的国土面积仅为中国的三分之一多一点,但耕地面积却比中国还多。从安全的角度上看,美国版“第一岛链”将中国大陆与太平洋隔开,中国极易遭到海上封锁。但这两个观点都并非绝对的硬伤:中国人在现代技术条件下能生产出足够养活自己的粮食;一旦中国有了远洋海军能力则岛链反而会是中国独特的地缘战略优势。如果将时间与空间的尺度放大后审视中国的地缘政治条件呢?第一,中国的主体位于北半球温带,而人类主要的文明都起源于温带绝非偶然。温带地区四季分明,春夏秋冬周而复始,“年”的概念由此而来。不同的时间观念会导致不同的生活观念,数着天数过日子的往往缺乏长远规划,数着年数过日子的则会有一套完整的长远规划而使得复杂成熟的社会结构得以逐渐演变。直到今天,热带地区只有城市国家新加坡这个特例。第二,从大陆海洋的尺度来看,中国位于亚欧大陆的东端,背靠大山与荒漠,面朝大海,这又胜了一筹。在大航海时代到来之前,中国只需应对来自北方与西部的边患。大航海时代到来之后主要威胁来自海上,陆地则相对安全。第三,从中国内部的地理单元来看。中国地图从西往东先是陕西的关中平原与中原,再到华北平原,然后是从北向南的江淮与江南。这些平原地带构成了中国古代文明的核心区,环绕这些核心区的是东面、南面的大海与其他方向的山地、高原与沙漠,这种“中央独大”的格局非常有利于建立大一统的国家。只要中央核心区实现了政治统一就能重整山河,逐一收服周边力量较弱的地方势力,实现天下统一。与欧洲相比,这种差异更为明显。欧洲的地缘整体格局与中国正好相反,中部是高耸的阿尔卑斯山,四周是沿海平原。这种地形条件不利于欧洲的统一。罗马帝国实现过“大一统”,但崩溃之后欧洲的经济文化中心向北发展,由于欧洲北边的大陆在地缘上不具备诞生统一大帝国的条件,欧洲很难实现“大一统”。中国历史的特点是“分久必合,合久必分”的“强统一性”,这不仅有政治、经济、语言等人文方面的原因,地缘、地形、地势等自然特点也有重要作用。以四川与江南为例。四川盆地人口众多、物产丰富、气候适宜,且与中央地区距离较远。如果一个政权以四川盆地为根据地,完全能与中原持久争夺天下,甚至形成对峙与分裂的状态。三国时期与五代十国时期就是如此。但“蜀道难,难于上青天”,而这种难度又是双向的,别人打进四川困难,四川人打出来也很难。因此,四川人对出川打天下往往缺乏兴趣。江南的情况与四川类似,中原一旦陷入战乱,江南也会崛起众多地方小政权,但由于地形破碎,彼此之间很难整合成为与北方抗衡的集中力量。中原恢复统一与稳定后,中央就能凭借“独大”的实力优势消灭江南的割据势力而迅速恢复大一统。如果江南也有华北那样的大平原,“中央独大”的局面就会不复存在,中国就有可能陷入长期的南北对峙,甚至有可能像欧洲那样陷入越来越严重的分裂状态。

如果说“过时”的地缘政治学有伪科学之嫌,那么未来比地缘经济学的科学含金量更多的交叉学科将是什么?费尔格里夫(1870-1953)是英格兰的一位中学教师,主讲数学与地理。受麦金德的著名演讲《历史的地理枢纽》(1904)激发,他在第一次世界大战爆发后的第二年发表了一部供中学生阅读的世界地缘政治读本《地理与世界霸权》,随即走红。费尔格里夫的意图既简单又明确,即把麦金德的有世界史视野的地缘政治观变成中学生也能了解的常识。麦金德是专业地理学家,但他的《历史的地理枢纽》则堪称现代政治学的经典文献。但直到今天,《地理与世界霸权》的重印数量远远超过麦金德的《历史的地理枢纽》。在中国独立抗战的艰难岁月,中国现代地理学之父、“中国地学会”创始人之一张相文(1866-1933)之子张星烺(1888-1951)将该书译成中文,抗战前夕中国的地理学家才将费尔格里夫的《地理与世界霸权》译成中文。译者强富康这个名字的寓意不难理解:中国若要实现自强、富足与小康就得普及世界历史的地缘政治知识以强化国民的地缘政治意识。在抗日战争最困难的阶段,中国的地缘政治学家很难普及有世界历史视野的地缘政治知识,尤其是在流亡重庆期间。

2009年,曾任美国地理学家协会主席的科恩为美国大学的本科生提供的一部地缘政治学教科书认为,由于麦金德的启发,费尔格里夫的《地理与世界霸权》“正式表达了中国有极佳的条件统治欧亚大陆的观点”。根据科恩的说法,由于霍布斯式的生存“恐惧”早已是欧洲人的历史性本能,现在的美国政客把“一带一路”视为最具威胁性的地缘政治构想并非不可理喻,中国人若想凭靠自由贸易的“全球化”繁荣获得国际秩序的主导权只能是一厢情愿。其实,在结束对中国历史地理的描述时,费尔格里夫的说法是:“中国的政治地位非常有趣,其历史尚未完成,唯有时间才能告诉我们,最终的结果将会如何。”费尔格里夫不乏史学家的节制意识,审慎地没有预言未来,比如认为中国的“历史尚未完成”。在描述20世纪初的世界政治地缘状况时,费尔格里夫明显依据麦金德的观点,即以海上强国与欧亚大陆心脏地带的地缘政治冲突为基本观察点。在他笔下,当时的海上强国除了英国,首先是日本,然后还有法国与意大利(这两个国家其实算不上海上强国),它们“几乎占据了环绕亚欧大陆边缘的所有陆地”。在对峙的两者之间,是一系列“破碎地带”(crush zone)。与麦金德不一样的是,费尔格里夫把美国纳入了自己的地缘政治学视野。费尔格里夫的确提到,在这一“破碎地带”,德国与中国最为特别。因为,这两个国家“如果能予以组织化且强盛起来,其地位便会大不相同”。相比之下,“中国甚至在更大程度上处于主宰大陆心脏地带的位置,受外来干扰的可能性很小。”因此,“中国作为一个国家失去了活力,却仍然有独特的重要性。”费尔格里夫一百年前这样讲并不是因为中国从地理学的自然科学式中立观点来看在世界地缘政治中的位置多么重要,毋宁说是中国的地理位置对大英帝国的世界地缘战略利益而言十分重要。毕竟,当时的英国不仅夺取了香港岛并强行租借新界,而且英国军舰已沿长江深入中国腹地保护英国的使领馆与贸易公司。对当时的海上强国的大英帝国而言,若要把边缘地带国家组织起来对心脏地带形成包围,那么中国恰好处于英帝国的战略前沿的东端。费尔格里夫希望告诉英国的中学生们:大英帝国获得的世界霸权来之不易。费尔格里夫在1915年表达的大英帝国“统治欧亚大陆的观点”,在科恩笔下变成了“中国有极佳的条件统治欧亚大陆的观点”。当今美国的地缘政治学家甚至担心中国会背靠欧亚大陆与拉美国家联手撕开美国南部侧翼,并进入非洲反过来封锁海上强国。让我们感到匪夷所思的是,美国的地缘政治学家在这样说时绝口不提,自朝鲜半岛战争以来,美国军事力量的战略前沿一直部署在中国的家门口。直到现在,美国军机几乎天天不分昼夜对中国沿海施行抵近侦察。

作为一门研究地理环境与国际权势竞争相互关系的科学,地理政治学的根本特点不仅在于它力求达到对世界政治格局的整体认识(即其内容是针对相关的物质环境的考察,但它的目的是达到对世界政治格局的总体认识),而且在于它重点关注的乃是“动态的”而非“静止的”局势,即客观的地理环境不会经常发生改变,但随着技术、组织与人口的变化,客观的地理环境在政治与战略上的相关性也必然发生相应的变动。自二战结束以来,作为一种地缘战略思想形态的地理政治学在现代国际关系学科中的地位不断下降,这种情况可部分归咎于早期地理政治研究(尤其是德国地缘政治学)的决定论意味,但同时也要归因于“二战”后国际关系研究中的那种单纯以政治变量来解释政治现实的学术倾向。这种倾向造成的主要后果之一,就是使战后国际关系研究越来越倾向于纯粹的社会科学路径,即那种认为所有的解释性变量都应是社会性或政治性的研究路径。在战后国际关系研究的发展进程中,社会科学路径的兴起造成了研究者将注意力越来越集中在独立于物质环境的人类行动上,但这种转变并没有从根本上否定地理因素对人类的巨大影响。地理因素仅仅是被遗忘了,而不是被征服了。地理政治研究的衰落对当代战略研究造成了消极后果,导致研究者缺乏一种能用来把握超出权势分布(国际政治结构)之外的物质环境之地缘战略含义的分析框架。

研究地缘战略学有助于当今中国的地缘经济学爱好者对中国首先民族复兴所要面对的挑战有一个较为清醒的认识,尤其是在朝鲜已为中国树立反面教材的时代背景之下。在现代世界历史上,边缘地带陆海复合型强国的崛起通常会面临来自主导性海洋强国(同时也是国际体系的领导者)与周边邻国的双重压力。历史上陆海复合型强国的崛起失败在很大程度上也正是这种双重制衡压力导致的结果,而造成这种状况的根本原因是这两类国家在防止边缘地带陆海复合型强国的崛起上存在明显的共同利益。作为一个崛起中的陆海复合型强国,当代中国在崛起过程中面临的首要问题是如何克服来自周边邻国的压力。这方面最明显的例证是中国近来在东海与南海相关问题上遭遇的一系列挑战,中国政府一再表明无意挑战现存的国际秩序,但这种说法针对的乃是全球均势而不是区域均势,而后者才是周边邻国关注的核心。严格地说,有效消除周边邻国之猜疑与压力的根本手段之一是努力建立起一系列区域性的国际制度,中国在此过程中遇到的问题不仅是如何主动塑造能对自己与邻国形成约束力的区域性制度,而且要容忍区域外强国的参与,没有区域外强国的保障则中国根本无法与邻国(尤其是二等强国与其他小国)形成真正的制度机制,当代中国的崛起要面对的最大问题是如何应对主导性海洋强国兼体系领导者的压力。除了实力上的领先,主导性海洋强国较之于崛起中的陆海复合型强国的另一优势是其在防止边缘地带陆海复合型强国崛起的问题上与大陆上其他国家存在共同利益,这也是历史上主导性海洋强国能多次成功地构建大同盟的根源之一。除了战略上的优化,当代中国应对这类压力时要特别注意的是如何塑造一种真正有开放性的区域乃至全球范围内的国际秩序。鉴于保持欧亚大陆核心区域在政治、经济与文化上的相对开放是主导性海洋强国的核心利益之一,中国不仅不得不容忍主导性海洋强国参与区域性制度的塑造,而且有必要从内部确立一种真正有开放性的政治经济意识形态。

太平洋在最近的一亿年之内缩小了一半以上,这种缩小的终点将是三亿年之后亚洲、大洋洲与美洲的接壤,但那显然不应是中国实现民族复兴的既定战略目标的地理变量,尤其是中国在反制美国霸权的过程中切忌在这个问题上自我塑造“涸辙之鲋”。如果相信现在的太平洋还容得下中美两国,那么“一带一路”就应是中国在实现民族复兴的过程中笃定要延伸的地缘战略蓝图之一。

【文/陈俊杰,本文为作者向红歌会网原创投稿。】

相关文章

相关文章 头条焦点

头条焦点

精彩导读

精彩导读 关注我们

关注我们

【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】