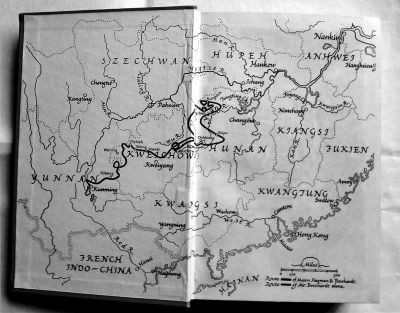

薄复礼手绘随红二、六军团长征路线图。

被红军释放后的薄复礼。

1937年,红二方面军部分干部:(左起)甘泗淇、萧克、王震、关向应、陈伯钧。

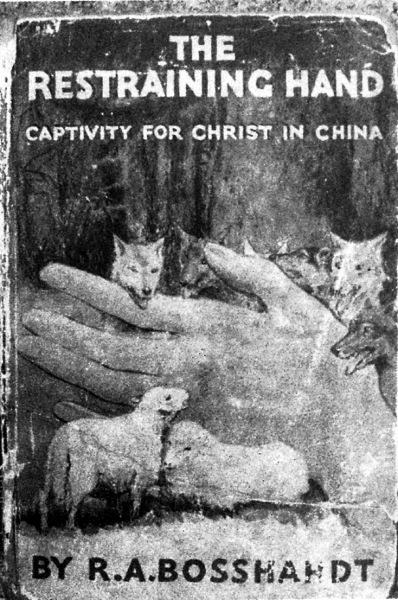

1936年英文原版《神灵之手》封面。

80年前,中华民族伟大的英雄史诗——两万五千里长征开始了。1937年10月,埃德加·斯诺的不朽名著《西行漫记》(英文原著名《红星照耀中国》)在英国出版,从此成为世界了解红军、了解长征乃至了解中国的最著名的作品。

很少有人知道,在《西行漫记》出版一年之前,一部名叫《神灵之手》的书同样在英国伦敦出版,它才是第一本向西方世界介绍红军长征的书。

这本书的作者是一位英国籍瑞士传教士,名叫勃沙特,中文名薄复礼。1934年10月在贵州旧州境内,他与长征中的中国工农红军第六军团的部队相遇,被作为“帝国主义间谍”扣留,随后与这支红军一起走了18个月的长征路。

1936年4月,薄复礼在云南境内被红军释放。他用三个月时间口述完成了《神灵之手》,并将文稿送回英国出版。

埃德加·斯诺是采访到达陕北的中央红军后,写成《西行漫记》,他笔下的长征是“完成时”,更完整、系统;而薄复礼则记录了他跟随长征队伍的18个月,是“进行时”,提供了更多可以感知的细节。他用这样的细节,第一次向西方世界介绍了一个“不一样”的中国共产党,留下了关于长征的一个特殊视角。

正如萧克在《神灵之手》的第一版中文印本《一个外国传教士眼中的长征》序中所写:“他记录了中国工农红军历史上的一个侧面。”

还原长征中这十八个月的故事,从上世纪八十年代寻找薄复礼开始。

寻找薄复礼

在《西行漫记》的序言里,埃德加·斯诺写道:“总有一天会有人写出这一惊心动魄的远征的全部史诗。”1984年,美国著名记者、作家哈里森·索尔兹伯里,带着《长征——前所未闻的故事》写作计划来到中国。

索尔兹伯里极其崇敬埃德加·斯诺,并深受其感染和影响,写出一部反映中国红军长征的著作,是他的多年夙愿。此前,他已经进行了十多年的酝酿和准备。

索尔兹伯里在中国完整地重走了两万五千里长征路,沿途考察采访,更为重要的是,他有机会亲自访问了参加过长征的许多中国领导人和健在的老将军,正如自己所说的那样,他“对中国人提出了我能想到的所有难题,直到弄清事实为止”。

在采访原红六军团军团长、时任人民解放军科学院院长萧克将军时,索尔兹伯里听到了一个参与了长征的外国人的名字——薄复礼。

萧克告诉索尔兹伯里,他和薄复礼相识是在1934年10月初,薄复礼跟着红军走了18个月。“他帮助过我们”,萧克对索尔兹伯里说。

后来,萧克在给索尔兹伯里的信里还诚挚地写道:“如能见到这位友人(假如他还活着)或其家属,请代致问候!”

薄复礼是谁?为什么能让一个中国的将军这么记忆深刻?带着这个陌生的名字和一连串的疑问,索尔兹伯里回到了美国,开始寻找薄复礼。

很快,索尔兹伯里找到了早已绝版多年的《神灵之手》。在美国的图书馆中,这本书只被当做一个英国传教士中国经历的口述自传,没有什么影响,其中与长征相关的部分更是被长期忽略。

在阅读完这本书后,索尔兹伯里完全明白了萧克要寻找这位英国传教士的原因。他满怀兴奋地跑到英国去寻找薄复礼本人——这个人的传奇经历和富有趣味的故事,可能被他那本远算不上畅销的自传掩盖了。

此后的故事,萧克在《神灵之手》一书中文版序中写道:

索尔兹伯里先生办事很认真,回国后不久,就给我寄来了薄复礼的那本书。后来他又跟踪追寻到英国,在曼彻斯特找到了薄复礼本人。他们交谈甚久,气氛融洽。索尔兹伯里转达了我的问候。事后,索尔兹伯里寄来了他们交谈时的合影。

有意思的是,《神灵之手》的中文版其实并不是翻译自索尔兹伯里寄来的那本。

在同索尔兹伯里聊起薄复礼之后,萧克本人也动了寻找这位“长征国际友人”的念头。不少研究红军长征史的专家、学者得知此事后,也积极帮助查阅有关史料,并提供寻找线索。非常意外,在山东省博物馆朽坏的地板缝里,工作人员严强发现了一本侥幸躲过“文革”的英文版书籍。其书名直译为《抑制之手——为基督在中国被俘》。

书的作者正是薄复礼,那个书名是1936年出版时第一版的名字。

这个书名多少反映出了那时西方世界对中国共产党、红军的负面看法,但翻阅书中的内容,却能够明显感觉出,作者对红军的看法绝非负面。严强等人把这本书翻译出来,并将其文本送交书中提到的红六军团原领导人王震、萧克等老将军。

1984年秋天,萧克出国访问,途经法国,他委托有关方面打听这位老朋友。经过多方努力,我国外交人员终于在1985年初通过薄复礼在瑞士的亲友找到了他。

薄复礼当时住在英国曼彻斯特,他给我国驻法使馆工作人员回了信,介绍了他本人的近况,还委托他们向萧克“转达热忱的问候”。

1986年5月,萧克委托中国驻英大使冀朝铸前去拜访薄复礼,并转交了他的一封信:“久违了!从索尔兹伯里先生处知道了你的近况。虽然我们已分别半个世纪,但50年前你帮助我翻译地图的事久难忘怀。所以,当索尔兹伯里先生问及此事时,我欣然命笔告之。1984年我在出国访问途中,曾打听你的下落,以期相晤。如今我们都早过古稀,彼此恐难再见。谨祝健康长寿。”

收到这封信的时候,薄复礼已经92岁了。

人民日报驻英国记者李云飞于当年拜访了薄复礼,在曼彻斯特市国王路二百三十四号,他见到了这位满头银发、精神健旺的老人——

他的客厅不大,触目之处有许多来自中国的东西,如:台布、宫灯、挂历、画片等等,一看便可以知道,主人与中国有不解之缘。

李云飞问他:“都几十年前的事了,你还记得吗?”

满院的紫藤花在老人的身后绽放,他安然地笑道:“记得的,那是我一生中的一次重大经历。”

薄复礼一生中20多年的时光,是在中国度过,而他的中国故事,要从1922年说起。

从勃沙特到薄复礼

1897年,在英国曼彻斯特的一对瑞士夫妇家中,诞生了一个男孩,他叫勃沙特。他从小便受到基督教的熏陶,十岁起就开始参加教会的活动。

在少年勃沙特的童年生活中,10岁时发生的一件事,对他的一生产生了重要影响。他在《神灵之手》中回忆:

1907年,在我的家乡英国曼彻斯特镇,有一位从中国回来的传教士,他叫查尔斯·费尔克拉夫。他在曼彻斯特到处做报告,介绍中国的情况。鬼使神差,我也溜进了教堂,混在人群中得到了这个难得的机会。

通过费尔克拉夫的介绍,在少年勃沙特的脑海中,中国似乎就在曼彻斯特近郊,他决心以查尔斯先生为榜样,去闯天下,探索未来,“甚至在梦中,我都想着去中国。如果有一辆车开往中国,我会不顾一切地跳上车的。”

20岁时,勃沙特的机遇到来了。他向一个名为“CIM”的教会组织提出申请,要求去中国。

“CIM”是基督教宣教组织“中国内地会”的缩写,长期招募可以前往中国内陆地区长期工作的传教士。

当时的中国,正处于民初的混乱之中,“CIM”将传教士们派往的又多是中国内陆的偏远地区,艰难和风险可想而知。可能也正因为这样,应征者并不多,勃沙特的申请很快得到了答复。他受邀参加教会会议,很快又被送到伦敦的训练基地,培训了三个月。

勃沙特后来回忆,在为期三个月的集体生活中,大家谈话、做梦都是关于中国的苦力、乞丐、商人和地方行政长官。为了体验生活,有一次,他同两个学生一起去伦敦的唐人街,说是去买中国的钢笔,其实是到一家中国的餐馆去吃饭,“吃中国餐别有风味,不说别的,欧洲人使用中国筷子就够笨拙可笑的。”

此后,勃沙特又被留下来进行了2年训练,课程主要是医学。勃沙特的指导老师汤姆·布拉格医生曾到过中国,他对勃沙特说,中国内地缺医少药,在那里如果不懂医将陷入困境。他教学员们自己用绷带打结,组织他们去郊外练习救护,教他们自己进行诊断、开处方,发放药品。

勃沙特认为,后来在中国的经历证明,这两年的学医生涯相当重要。

1922年10月前后,25岁的勃沙特到达了他中国之行的第一站——上海。在这里,他除了为以后的旅行购置被单、草席、汉英字典等等之外,还在语言学校学习了一个阶段的中文。

教书的是一位中国老先生,在见他之前,勃沙特等几位年轻人反复练习了如何像中国学生一样行鞠躬礼。老先生根据每个英国学生的英文名发音,都给了他们一个“信达雅”的中文名字。

勃沙特的中文名字是薄复礼。“薄”是取英文名字勃沙特的音首为姓,“复礼”取自《论语》的“克己复礼”,儒家指约束自己,使每件事都归于西周之礼。“克己复礼”是达到仁的境界的修养方法。

要让一个初学中文的英国人明白这两个字的意思可不容易,不过,勃沙特很满意自己的中国名字,在《神灵之手》中解释自己的名字也算准确:“我的名字薄复礼,意思是不自私自利,以克己复礼为荣。”

从此,勃沙特变成了薄复礼,一个带着浓重儒家色彩的中文名陪伴他在中国度过了20多年。

分配的时候,“CIM”的负责人霍思特把薄复礼叫去,指着地图上的遵义市对他说,这是贵州的第二大城市,这里曾经有一座建立年代较久的教堂。

在此后的十余年间,薄复礼在贵州辗转多地,他经历了残酷的战争、经历了1925年贵州的大饥荒,也收获了爱情。在贵阳的一座小教堂礼里,薄复礼和同来中国传教的瑞士姑娘露西举办了婚礼,并坐上中国的花轿前往距贵阳十八里的地方度蜜月,最终二人定居在贵州镇远的一座教堂。

时间的钟摆走到1934年秋天,一次与红军的“偶遇”,改变了薄复礼的生命轨迹。

初见红军

1934年的8月,为了一个月的宗教学习,薄复礼和妻子一起离开了贵州镇远的家,前往黔西安顺。

他在《神灵之手》一书中回忆:

那里是另一位牧师阿尔伯特夫妇的教区。当时他们在安顺创办了一所教会学校,决定在宗教节日里,以学校的名义,邀请在贵州的外籍教会人员聚会。我们希望通过参加这次活动,在那里同分离的朋友相聚。

一心传教、不问政治的薄复礼当时并不知道,1934年的中国共产党,正经历的一个怎样曲折而艰难的秋天。

由于博古、李德等人“左”倾冒险主义的错误领导,中央苏区第五次反“围剿”遭到失败。

8月,中共中央和中央军委为了给中央红军战略转移探索道路,命令红六军团撤离湘赣苏区,到湘中发展游击战争。

时任红六军团军团长的萧克在回忆录中详细记录了这个过程。

1934年7月23日,中央军委给湘赣省委来电指示:“中央书记处及军委决定六军团离开现在的湘赣苏区,转移到湖南中部去发展扩大游击战争及创立新的苏区……”

这个长电中,中央军委对中央红军的意图没有说明,后来我们在行动中体会到,中央红军也可能向西撤,中央电令我们起先遣队的作用,周恩来后来曾说过,当时组织红军第六、七军团分别西征和北上,“一路是探路,一路是调敌”。

经过充分的准备,8月7日下午3点,红六军团约九千人,由遂川的横石出发,踏上了西进的征途。

根据中央军委指示,由任弼时正式宣布成立红六军团领导机关,萧克为军团长兼十七师师长,王震为军团政委兼十七师政委。

红六军团从湘鄂黔边进入贵州,在当地群众的帮助下,他们顺利地渡过了清水江,又突破了湘、桂、黔三省敌军共18个团的包围,强渡大沙河,攻入地主武装盘踞的老黄平县城——旧州。

在这里,红六军团“偶遇”了传教士薄复礼夫妇。

薄复礼夫妇参加的宗教活动结束后,起身回镇远。途经旧州时,他们和在那里传教的海曼夫妇度过了1934年9月的最后一个星期天。

10月1日一早,海曼夫妇送他们上路,“路上小心!”海曼迎着晨风对薄复礼挥了挥手,大声说道。

仅仅分手24小时以后,他们和海曼夫妇又在一种奇特的情形下见面了。

薄复礼在《神灵之手》中这样描述:

此时,我们已经听闻镇远那边“出了乱子”,我并不知道“乱子”是什么,也不清楚当时政府军(即国民党军)的动向。回家的路有大小两条,为了选择道路,我们争论了好半天,随行的厨师坚持要走小路,我们就选择小路前行。结果,还没等下山,从树林中冲出了一群人,拦住了去路。

薄复礼发现,这些人大都操着江西方言,都带着相同的帽子,佩戴着红色标志。

帽子的顶很大,有点像西方赛马骑师帽。他们穿的衣服则很杂乱,简直一个人一个样。看到山下小村里有很多他们的人时,我第一个印象是,抓我们的人是强盗,我们被绑票了。不过,当看清那些人在墙上新写的标语后,我才恍然大悟:他们就是共产党!

因为国民党的反动宣传,红军长征开始时,很多贵州的老百姓对红军都不大了解。薄复礼也不例外,他以为自己被“共匪”绑票了。

薄复礼看到人群中还有剪短发的妇女,在齐耳的短发之下,一套男军装收拾得整洁得体,这令他心里又生起疑来:土匪是这样的吗?

他被带到一间大马厩里,随即被松绑。红军如数归还了他的财物,连他旅费中的几个银毫子也如数奉还。

这下,薄复礼更摸不着头脑了:“如果不想抢劫财产,为什么还要把我们抓到这里来呢?”

薄复礼随后被带去见“法官”,也就是他最初接触到的红军干部:

在带去见法官的时候,法官的妻子始终坐在床上注视着我们,最初,我认为那个女人可能很冷酷,但事实证明她很和善,并好像受过很好的教育。当我告诉他们,我妻子可能不能坚持跟他们走这么多路时,法官的妻子宽慰我:“我也是个女人,她将会像我一样慢慢适应。”当我对法官阐述基督教义时,他总迷惑不解,因此,往往由他妻子再进一步解释我的这些“鬼话”。

他在书里一直称“法官”的人,是红六军团保卫局长吴德峰。他称为“法官妻子”的,是吴德峰的妻子戚元德,时任红六军团保卫局党总支书记。

1934年10月2日,红六军团经过55天的艰苦征战,进入贵州黄平境内,于当日八九点钟攻占黄平老县城——旧州。

旧州城东,有一所幽静的天主教堂,院内建有一座德国式的高大宽敞的礼拜堂和一栋中国式的普通教会学校。加拿大籍英国基督教中华内地会旧州教会牧师阿诺利斯·海曼夫妇就居住在那栋二层楼房里。

红军攻占旧州后,与薄复礼夫妇一样,海曼夫妇也被带到了红军的队伍里。

萧克在回忆录中回忆这一事件时说:

在旧州地区,我们扣留了外国传教士薄复礼和海曼。当时,正处于紧张的战斗行军时期,对这些不明身份的外国人,自然不能放过,虽然我们很快查明了他们的身份,并释放了他们的家人,但还是留下了薄复礼和海曼。

有关这一涉外事件的历史背景,戚元德后来回忆说:“当时在贵州的教会,大多支持反动政府和土豪劣绅,以宗教迷信欺骗麻痹教友,进行反动宣传,指责我们是‘洪水猛兽’、‘土匪流寇’,是‘红祸’。我们每到一处,他们都号召教友‘坚壁清野’,与反动政府一起撤退,视我们为敌。因此,我们抓到教会骨干成员,都要甄别审讯,没问题的放,有问题的都以帝国主义间谍罪处以徒刑和罚款。只要他们认罪,不与共产党、红军为敌;只要交纳罚金,支持红军革命、抗日救国,就立即放人,并保证护送他们到达安全地带。”

红六军团在长征中攻占湘中新化县城后部分干部合影。前排左三为王震,左五为萧克。

老年薄复礼。

抗战初期,萧克(左)和贺龙的合影。

获释后的海曼。

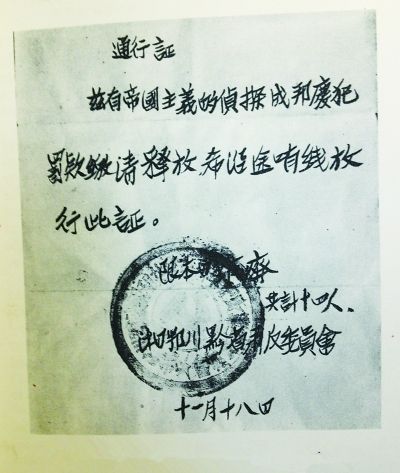

红军发给海曼的通行证。

刚开始被红军看管起来的外国人总共有七人,即薄复礼夫妇、海曼夫妇及其两个孩子(大的3岁、小的8个月),另外一个是新西兰籍英国基督教中华内地会思南教区传教士埃米·布劳斯小姐。

红军占领旧州的当晚,就分别对五名外国成年男女进行了审讯。军团领导和保卫局研究后,首先释放了四名挑夫,将女仆和厨师暂且留了下来,以便照顾几名外国人的生活。出于人道考虑,对五名外国成年男女也加以区别对待,其中的两名已婚妇女和两个小孩当即予以释放。

萧克在回忆录中道出了扣留薄、海二人的另一层原因:

坦率地讲,我们扣留他们两人的主要原因,是从军事角度来考虑的。西征以来,转战五十多天,暑天行军,伤、病兵日益增多,苦于无药医治。我们知道几位传教士有条件弄到药品和经费,于是,提出释放他们的条件是给红军提供一定数量的药品或经费。

此时的薄复礼,对于抓捕、扣留了他的红军仍然心怀恐惧,战战兢兢。但几天后发生的一件事情,令他对共产党的看法开始产生了一点改观。

翻译地图

在旧州教堂,红军有一个意外的收获——一张外国出版的贵州地图,对于不熟悉贵州地形的红军来说,这张地图是非常珍贵的。

到达贵州后,红军遇到的一个很大的问题就是地形不熟悉,《萧克回忆录》中写道:

贵州是个多山多雨的省份,常听人讲贵州是“天无三日晴,地无三尺平”,到这里一看,果然如此。山高、谷深、道路窄小。我们从江西、湖南带的马,不习惯那种道路,好多都掉到沟里去了。老百姓也没有受过我党和大革命多少影响,对红军不大了解。尤其困难的是没有军用地图,全靠找向导指路。对于一支独立行动的队伍来说,在一个完全陌生的,又没有群众基础、甚至连地图都没有的地区活动,困难是可想而知的。

所以,当萧克拿到这张宝贵的贵州地图时,激动的心情也是“可想而知的”。不过,摊开地图,萧克不禁又皱起了眉头:这张地图不是中文的,上面标的地名全是外国文字,完全看不懂。

萧克叫来两个稍懂外语的干部,他们说地图上不是英文,同样看不懂。这时,有人提醒说,前些天抓住了几个外国人,有个叫薄复礼的能讲汉语,还认识不少汉字,何不让他来试试看能不能认识这些“洋文”。

萧克一听,赶紧派人把薄复礼找来。

薄复礼拿着地图一看,认出上面的字都是法文,他还当真法语熟练,把图上所有的道路、村镇的名字翻译了过来。

薄复礼翻译,萧克记录并在地图上标注。两人忙了大半夜。不过两人的交流显然不只翻译地名。薄复礼记得萧克“希望避免在运动中遇到汽车路”,萧克则“不仅知道了许多军事上有用的材料,也知道了他的身世。”

这一天的遭遇,薄复礼在《神灵之手》中有非常详细的记录。写这本书时,薄复礼已经被红军释放,完全不需要出于功利或自保考虑而对红军有任何恭维之词。而他对萧克的第一印象是这样的:

我的良心受到质问。他只有25岁,是一个热情奔放、生气勃勃的领导者,一双明亮的大眼睛闪闪发光,充满了信心和力量。在艰辛曲折的旅途中,他不屈不挠。显而易见,他是一个充满追求精神的共产党将军,正希望在贵州东部建立一个共产主义的政权。

令薄复礼感到“良心受到质问”的,是萧克年轻而充满热情的形象和他脑海里“土匪”的样子毫不相干,从这个晚上开始,他慢慢地接触和了解了真正的共产党人。

萧克后来回忆说,他当时对传教士的印象也是不好的,因为认为他们来中国是搞文化侵略,所以把他们当地主一样看待。但经过与薄复礼合作翻译地图的这一晚接触后,他的看法有了改变。“他帮我们翻译的地图成为我们转战贵州作战行军的好向导。我作为一个独立行动的军队的指挥者,在困难的时候受到人们的帮助,不管时间多久,也难忘记。”

在后面的一路同行中,薄复礼慢慢发现,这支训练有素的队伍有很多独特之处令他瞠目结舌。

外国人的长征生活

离开旧州后,薄复礼、海曼和埃米三人跟随红六军团,开始了他们的“长征生活”。对于这些外国人来说,行军当然是辛苦的,更不要说是艰苦卓绝的长征。

我们进入了一种新的生活,大部分日子,一天到晚只吃一顿饭,一天天没有休息和礼拜日的行军。

新西兰籍的埃米·布劳斯小姐对行军生活尤其吃不消。戚元德管她叫“洋小姐”,也有人叫她“胖子”。她的身体很胖,行动比较迟缓,行军时总是赶不上趟。

薄复礼这样记录总是拖在队伍最后的埃米小姐:

他们经过考虑,将埃米小姐放在队伍后面,不过天黑前也要到达宿营地。可怜的埃米小姐,她总是在后面追,往往好像后面刚赶到,前面又吹响了出发号。

埃米小姐只跟着走了两天,脚上就打了几个水泡,鞋子也磨烂了,走路一瘸一拐的,十分痛苦。无奈之下,戚元德就把棉布被单撕成长条,打成比较柔软的布条“草鞋”,让埃米小姐穿上坚持行走。

“记得洋小姐的一双布‘草鞋’,是我亲自编打的,我还特意在鞋头给她装饰了一个红色绒球。她看了很惊讶,一再说穿着很舒适,表示非常感谢。”戚元德回忆说。

为保证两名外国男传教士能够穿上鞋子,不至于赤脚行军,戚元德还把吴德峰的一双布鞋、一双长筒靴,拿出来送给薄复礼和海曼。

薄复礼回忆:

行军路上,我的一只鞋子坏了,红军给我找了一双非常合脚的橡胶雨鞋,它是刚从一位正在嘟哝着的同志脚上“没收”的。因为气候潮湿,雨多,我们提出要块雨布,结果给了一件床单。我们后来才知道,这在红军中已是非常奢侈的供应了。

一周后,当部队来到一处平坦而又靠近村落的安全地带,出于人道主义考虑,红军决定无条件地将埃米释放。戚元德回忆说:“临走时,她对我们表示千谢万谢。我目送她走了很远,看见她还回过头来,向我们招手致谢。”

埃米被释放后,只剩下薄复礼和海曼两名成年男性外国人,跟着红军一路前行。

薄复礼在书中,详细地讲述了他跟随红军遭遇的各种突围和游击。虽然作为一个外国人,他当时并不完全清楚战事情况,但是他所描绘的场面,在党史中都有相应事件作参照。他提供的细节,恰是这段历史的珍贵注脚。

在行军中,他无意间见证了红军长征中的一个重要事件——木黄会师。

红二、六军团木黄会师,是中国红军史上的一件大事,它把来自不同战略区域的两支红军联合在一起,为红二方面军的诞生奠定了基础。

薄复礼对于红二、六军团会师的回忆,生动而细节化。

这一天,是红军会师的热闹日子,住地锣鼓铿锵,彩旗飞扬。我们同先到这里不久的贺龙红二军团合并了。贺龙的军队,衣着更加破烂,但军队中红色旗帜及标志却十分明显。

在一次行军途中,一个蓄有小胡子、年约四十岁的中年人,骑着一匹马,颇有风度地从我们这支特殊的队伍前走过,我们知道,他是贺龙将军。

萧克在回忆录里,对这次重要的会师也有详细的记录:

1934年10月24日,红六军团抵达贵州印江县木黄,与红二军团胜利会师。在木黄,我和任弼时、王震等与二军团首长贺龙、关向应、夏曦等同志欢聚一堂。

木黄会师之后,两军团领导商量,黔东根据地纵横才200里,人口只有10万,人少粮缺,从两军会师后的发展前程看,需找到更好的发展方向。红军准备由黔东转战湘西。

转战路上,敌人的围追堵截不断。在由四川酉阳前往湘西时,为了摆脱尾随的敌人,红军进行了连续多日超出人体极限的急行军。这段路程让两个外国人苦不堪言。

负责照顾他们的戚元德,看出这两人已经难以承受疲惫,安慰他们说会给他们找马骑。在红军中,只有高级指挥员才配备马匹,部队忙着前进,马匹哪有那么容易补充。三天之后,戚元德好不容易才给他们找了一头骡子。薄复礼和海曼轮换着骑,勉强能跟上红军战士的脚步。

1987年,时年90岁高龄的薄复礼老人,仍念念不忘地对李云飞说:红军对他“很好,很好”,因为他大部分时间都能骑马,而且还给他配备了一名马夫。

不一样的无产者

除了一路上受到的优待以外,令他最记忆深刻的,是与红军的交往,让他看到了一群“理想主义者”。同时,他也用他的笔描写了红二、六军团艰苦长征的战士群像。 在长征的行进中,薄复礼看到的,是一群极能吃苦的人:

路,在中国的定义与英国略有不同。随红军所走的路,有时几乎只是前边的人踏出的一条痕迹,说不上路。

在山间的路上行走,滑得很,数千人马迈着沉重的脚步走在这条道上,把本来就很滑的路弄得泥泞不堪。跌倒是家常便饭,衣服上的泥浆常常是这块干了,那里又新添了块湿的,好在大家都习以为常,而且一旦有人摔倒,立即就有人把你扶起来,一起前进,并没有笑话你不会走路。

光是跟上红军战士前进的脚步,薄复礼就已经疲于奔命。难以置信的是,在极度疲惫的赶路之外,那些平日里默默行军、雕塑一般的战士们,还不放弃任何时间来学习。

我看到勤奋的红军战士除了忙着打草鞋、补衣服外,还抓紧时间学习文化知识,听关于共产主义原理的党课武装思想。每个排还经常召开会议,会前先选一个议题,要大家做准备,开会时,大家踊跃发言,特别是新兵,在老兵的鼓励下,讲自己受地主剥削的亲身经历。每次发言后,排长做总结,重申主要观点。

一旦到了某个驻地,可以进行极为短暂的休整,红军都会建立“列宁室”。

所谓“列宁室”,实际上就是红军读书学习的一个地方,有时利用房子,有时就自己动手临时建,八根竹竿或树桩做桩,绿色的树枝和竹枝编在一起作墙,屋顶铺上稻草就算天花板。这个地方就成了他们读书学习或者集体活动的地方。

更加令薄复礼讶异的是,这群勤奋、肯吃苦的人,即便是最底层的士兵也有着“完整的理论体系。”他问一个红军战士:“农民和地主的界限你们是如何划分的?”战士告诉他:“按自食其力。如果一个人的土地由别人来耕种,那他就是压迫者。”

薄复礼眼中的红军,几乎总处在被敌人围追堵截的危险境地,但他们并不悲观。他们衣不能保暖,食不能果腹,武器更低劣得要命,但他们始终保持着快乐。

对于军中的娱乐活动,薄复礼也有记录:

红军的娱乐活动通常安排在傍晚,形式也是多种多样,有时,他们聚在一起,形成一个圆圈,坐在地上,队长就点人出来唱歌,不会唱的就进行摔跤比赛,不论输赢都有一阵热烈的掌声。

他们的游戏有时候也有复杂的,比如武术,还有击剑活动,篮球也是他们所爱的活动之一,他们有时候还化妆演戏,我记得有一天晚上,一个士兵到我们的房子里来,向我借帽子,我就把那顶旧毡帽借给了他。后来听说他们要化妆成蒋介石和另外一个帝国主义分子参加演出。

而在红军丰富多彩的游戏娱乐之中,薄复礼从没有看到赌博——在他眼中,那是中国人最热衷的一项娱乐:

在中国,这么大的一群人中没有赌博现象的确少见。据说,红军是严格禁止赌博的。红军的新兵有抽鸦片烟的,但入伍不久,就集中到一起,集中戒烟。他们住在一间大房子里,吃得较好,不参加军事训练,卫生员给每个人配一些戒烟用的药。大约两个星期,这些新战士的烟瘾就戒掉了。

重返中国

不知不觉,薄复礼和海曼在长征的队伍里过了一年,1935年的11月18日,红军从湖南桑植出发的前一天,因为身体极度虚弱,海曼收到了红军发给他的释放通行证。

海曼被释放了,薄复礼却仍然留在红军的队伍里,虽然他早已不再害怕这些带着红色标志的人们,但对妻子的想念,对自由的向往,仍令他在行军之中暗自神伤。

1936年的春天来了,此时的薄复礼,已经随长征的队伍进入了云南境内。红军先头部队攻占距离昆明四五十里的富民县城,另一部直抵厂口附近活动,逼近昆明。

有一天,薄复礼正在晒太阳,远远瞧见萧克同他的警卫员走过来。在亲热地打过招呼之后,萧克告诉了薄复礼一个喜讯:红军准备释放他。

释放薄复礼的日子,红军似乎经过了精心的挑选和准备。因为薄复礼记得很清楚,那天是4月12日,是个礼拜日,又是复活节。

这一天,红军破例摆了一桌酒席,为他们特殊的朋友薄复礼饯行。红六军团司令员萧克、保卫局长吴德峰和戚元德坐在桌上,作陪的还有红军曾经的“俘虏”,原国民党军第四十一师师长张振汉,当时已是红军学校教员。

红军长征途中的酒席,远远算不上丰盛。给薄复礼留下最深刻印象的,是戚元德变戏法一样拿出来的一罐咖啡,萧克则给他做了一个拿手菜——粉蒸肉。

薄复礼在《神灵之手》中回忆道:

吴法官说,如果你愿意保持联系的话,我们将很高兴能收到你的信。萧将军也插话说:“你作为一个旅游者留在中国我不反对,甚至可以允许你办学校,只要不欺骗学生和百姓,让他们信奉什么上帝,这是可以的,但是,如果你回家并留在那里,这可能更好些。”

饭后,吴德峰还向薄复礼交代了有关事项,问他到昆明需要多少路费,薄复礼以两天路程计算,提出要四块银元。吴德峰给了他十块。

第二天凌晨,红军从驻地撤离了,两天以后,重获自由的薄复礼到了省会昆明。在那里,他重新见到了日夜思念的妻子海伦。

至此,薄复礼随红军长征时间达18个月,转战了贵州、四川、湖北、湖南、云南等5个省,行程达近万公里,成为红军长征途中一名奇特的参加者。

三个月后,薄复礼在英国出版了《神灵之手》。当年10月,他回到英国,他本人也因为成为了一段传奇经历的主角,被邀请参加多个报告会。

令人欣慰的是,这位在红军中18个月的英国传教士,对共产党的描述友善而客观。

英国地方报告会的一段记录中是这样说的:

勃沙特先生告诉我们,中国红军那种令人惊讶的热情,对新的世界的追求和希望,对自己信仰的执着是前所未有的。

1939年,薄复礼作为国际教会组织派往中国的传教士,再次到贵州省盘县一带,直到1951年,薄复礼与妻子被召回国。

当夫妇俩就要离开前后生活了约30年的中国时,他们依依不舍的神情溢于言表。临行前,薄复礼说:“我是最后一个离开贵州回国的外国人。别的外国传教士都害怕共产党,可我不怕,因为我了解他们。只要共产党像我所见到的红军,就用不着害怕。他们是讲友谊的,是信得过的朋友。”

又是30多年之后,已经古稀之年的萧克将军重新找到了老朋友薄复礼。萧克这样阐述他们的友谊:

人的信仰可以不同,但并不影响相互间的交往,甚至相互影响,发展友谊,成为朋友。

尽管曾经失却联系,这份友谊却延续了半个多世纪。1936年,刚刚被红军释放的薄复礼在昆明写了一首诗,其中有这样几句:

感谢“被捕”,

友谊和血的联结,

超过了世间的一切。

我们患难与共,

我们共勉负重。

为那珍贵的互助,

我洒下深情的泪珠。

相关文章

相关文章 头条焦点

头条焦点

精彩导读

精彩导读 关注我们

关注我们

【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】