◇ 2009年,工人大学学员在皮村做居住状况调研的时候,走访打工者家庭拍摄的居住状况照片。

吕途的生活与“新工人”标记下一个个鲜活的个体绑结在一起。她想要展现的,正是从历史中走来,在现实中孕育的劳动者的力量。这些平凡而普通的人,正是这个社会的基石。

吕途谈中国新工人:

用女工的生命故事,讲述被遮盖的情感经验

采写 / 张畅

编辑 / 迦沐梓

2003年,吕途从荷兰瓦赫宁根大学毕业,取得发展社会学博士学位。她的博士研究项目是关于移民搬迁是否有助于解决贫困问题。同年,机缘巧合,她成为一个亚洲社会运动研究项目的中国区负责人,首先将目光聚焦于打工群体,“因为打工群体是决定中国现状和未来的重大议题”。以研究为契机,她接触到当时还叫“农友之家”的北京工友之家,并于2005年冬天来到北京皮村,开始了针对打工群体的调研。

◇ 皮村,2014年。

时间向前推十年,早在1993到1994年,二十岁出头的吕途就在荷兰海牙的社会学院攻读妇女与发展硕士,一年半的时间里“只学到了一些概念和理论”,并不真正理解自己所学的内容。十年后,她穿着一尘不染的天蓝色羽绒服,开一辆自动挡的韩国大宇车,来到环境“脏乱差”的皮村,将车子停在狭窄破旧的街道上,访谈完工友之后,再开着车离开。“我和他们的世界有什么关系呢?”她意识到,正是自己和他们之间的距离,才使得信任和有效的沟通如此奢侈。

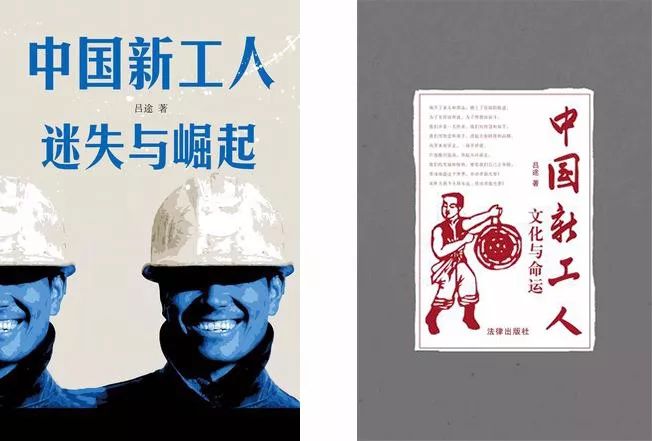

决定去工厂时,吕途已经出版了“新工人”三部曲的第一部——《中国新工人:迷失与崛起》(2013)。“新工人”并非吕途的首创,她在第一本书中,将其定义为区别于国有与集体企业中的“老”工人、在城市打工户籍在农村的群体。吕途希望通过使用这样一个概念,“倡导一种新型的劳动文化”和劳动者的主体性。

据官方统计,2016年中国有两亿八千一百万的打工者,平均月收入3275元。在这两亿八千多万打工者中,有八千六百多万制造业工人,我们日常生活所用的手机、电脑、电视等就是这个群体制造出来的;五千五百万建筑工人,每十个打工者中就有两个建筑工人;还有一批打工者,他们骑着电瓶车穿梭于不同的小区、寄居于所服务的家庭,担任这些家庭的家政工,这个数目约为两千五百万。

◇ 2009年,工人大学学员在皮村做居住状况调研的时候,走访打工者家庭拍摄的居住状况照片。

这些打工者因为常年在城市打工,将他们超过一亿的子女留在乡村或带在身边,这些子女被称为“留守儿童”或“流动儿童”,而打工者的父母,则是“留守老人”。“每一个数字背后都是一个个活生生的人,就在我们的社会中,就在我们的身边。”吕途对“谷雨”说。

《中国新工人:迷失与崛起》总共销售了7000册,但大部分的读者都是研究打工群体的学者和专家,“新工人”这个群体自身并没有如愿成为这本书的读者。在写作三部曲的第二部《中国新工人:文化与命运》(2015)时,为了加深对工人群体的体认,同时让自己讲述的故事被更多工人听到,吕途亲自进了工厂。

◇ 2012年,吕途在台资厂为电脑前框贴标签。

2012年5月,吕途进入一家台资厂,成为一名流水线上为产品贴标签的女工。在这家工厂工作时,吕途所在车间的工人全部都站着作业。但实际上,只有少数岗位是必须站着才能完成的。

吕途试探性地问旁边一位进厂两个月的女工:“为什么不能要一把凳子,坐着干活儿?”结果这位女工用斥责的语气对她说:“这里是车间,要凳子回宿舍去!”

吕途感慨,在这里,你没有权利去争取一把属于自己的凳子,且有些工友已经认同自己被这样对待,将其内化成自己的一部分了。

2013年,吕途再一次进厂,来到苏州的一家成立于上世纪90年代初的德资厂,工作岗位是组合接触器,其中一个动作是双手同时用大拇指将薄薄的两个铁夹片顶入底座。

◇ 吕途在德资厂的工作之一——组合接触器,双手同时用大拇指将铁夹片顶入底座。

在这里,苏州当地的工人会排斥外地工人,早进厂的工人会欺负新来的外地工人。“当工人受到伤害,又没办法反抗,发泄途径之一就是通过伤害别人来报复。”在《中国新工人:文化与命运》一书中,吕途写道,如果不认识到这样一种文化,进而打破它,我们是改变不了自己的命运的。

2017年出版的三部曲之三《中国新工人:女工传记》,吕途将关注点放在女工群体上,通过采访近100名年龄跨度40多岁的女工,讲述34位女工的生命故事,“为女工立传”,进而“延伸出两个历史,一个是时代变迁的历史,一个是个人的生命历程”。

从老工业基地到新工业园区,从23岁的年轻女工到66岁的“老”工人,从每个女工自身出生、成长、教育、打工、结婚、生子等人生经历,到她们对理想、待遇、爱情、下一代教育、性生活等方面的看法,《女工传记》试图还原这群在主流媒体和社会大众中“失语”者的真实声音,让读者了解她们的生存状态。

学者戴锦华在序言中将《女工传记》称为“另类编年史”,“是某种细密绵延的历史的印痕,也是时代转身时分的陡崖,是某种关于社会进步的寓言或反寓言;是阶级的碎裂,也是社群的凸显;是乡村,也是都市;是新工人,也是女人,新女工”。

◇ 皮村打工文化艺术博物馆《女工传记》专题展。

从第一本书至今,吕途发现了新工人“失语”的状况在好转,自媒体的涌现让她们多了发声渠道,社会对于劳动文化的倡导也在慢慢改变着现状。“改变命运要首先改变自己,这就是文化研究的意义,自己觉醒了,自己解放了,自然而然就在改造社会了。”吕途说。

“劳动者的精神内涵跟所有人都一样”

谷雨:和前两本关于“新工人”的著作《中国新工人:迷失与崛起》(2013)、《中国新工人:文化与命运》(2015)相比,新近出版的《中国新工人:女工传记》(2017)在田野调查的方法、写法、立意或目的上,分别有怎样的不同?继承和改进的方面都有哪些?

吕途:关于研究方法,这三本书中有继承的东西,也有一些改变。继承的是三本书都运用了访谈的方法。第一本书《中国新工人:迷失与崛起》还用到了问卷调研的方法。总体来说,三本书一本比一本更接近人类学方法,但又和人类学不一样。人类学的一些经典著作的作者一般需要在某一个地方住上几年、几十年,而我目前没有办法做到。

◇ 《中国新工人:迷失与崛起》(2013)和《中国新工人:文化与命运》(2015)。

第二本《中国新工人:文化与命运》中关于工厂文化的部分,我用的是亲身体验的研究方法,是由写作内容的要求导致。文化只能通过体验才能抓住。

另外,这三本的写作方法也是有区别的,我自己并不纠结于研究方法和写作方法,也没有过多考虑写作模式和框架的问题,因为这些问题不能服务于现实中的目的。我写作的目的很清楚,就是要服务于打工群体,展示女工的生命;希望社会和女工群体自身,能了解这个群体。

具体写作方法上,第一本《中国新工人:迷失与崛起》主要用的是归纳法,是访谈信息的归纳,的确实现了我们想要去探究工人群体的状况这一目的;但我希望工友能阅读这本书的目标没有很好地实现,因为工友没有阅读的时间和习惯,可能会看不下去这本书。我给这个研究和写作方法命名为“拼图法”,一是这很符合研究和写作过程,二是,拼图游戏其实鼓励我们,每个人都可以通过各种信息拼出自己眼中的世界。

第二本书,是“故事+分析”的方法。出版后,我们在苏州的合作机构购买了十几本书,发给工友们读,有一个四十几岁的女工拿到书的时候,觉得那么厚,不一定会读完,开读书会的时候,她说她不知不觉就读完了。她捧着这本书,说没想到这是她第一次读完这么厚的书,收获了思考,觉得自己丰富了很多。

◇ 《中国新工人:女工传记》(2017)。

第三本书的写作方法是立体纵深的,我不知道如何去概括,我很喜欢戴锦华老师对写作方法的一个描述:“另类编年史”。写第三本《中国新工人:女工传记》原因是多重的:第一是源于对女工群体的关注,女工所受的压迫是所有群体中叠加最深重的,女工受到性别的压迫、资本的压迫,她们虽然是社会再生产的承担者,但种种责任也是压在她们身上,得不到社会和家庭的分担。

第二是想通过这本书书写女性群体,我自身是女性,学习了“妇女与发展”这个专业,要对得起自己专业所学。

第三,一个很重要的原因,是我在访谈过程中发现,我们对历史有很多误读,过去人们对于国有企业、农村的人民公社存在很多误解,被灌输所有集体都是不好的。虽然人民公社和国企有很多问题,但国企并不像我们想象的那样,都是低效的。我访谈的女工告诉我,在过去的国企,厂长和女工同劳动,工资也差不多,工人劳动积极性特别高。所以并不是只有资本逻辑、私有化、个人主义,人们才有劳动的动力。

历史是很复杂的。虽然过去的制度中存在官僚主义等问题,但不能一概而论:私有化就是好的,集体就是坏的。这样一种对历史的误解和扭曲不打破,未来的发展就会少一条出路。通过生命故事恢复历史的全貌,让人们知道,其实互助和集体有很多积极和不可替代的一面,在新的时代可以创造不同的方式。

谷雨:戴锦华在序言中将《中国新工人:女工传记》这本书称作“另类的编年史”。你怎么看她的这种评价?

吕途:我觉得说得太好了,我没有把女工分类,甚至拒绝分类,但是我把故事按照出生年月排列,这就是一种方式,也是一种力量。这样做本身的立意不是我设计好了,要创新,而是我写书的目的指引着我。我把理论、概念、认识渗透于字里行间了,我投入的是我的情感,而这些以某种形式被书承载了。因此无法用学术套路来套我的写作,无意识中实现了我“反学术”的目的,这一点我蛮欣慰的。

我们要为现实的具体问题和需求服务,而不是为学术服务。反学术,并不是反知识、反实践,而是反对学术化、概念化、权威化。刚刚我们谈到,人们否定过去,不想现实,只想幻想未来或者陷入悲观主义,我觉得历史的视角和面对现实是治疗这种精神疾病的好办法。总体而言,和打工群体共命运的思想、方法、访谈、日常、体验交织,让我不断学习,不断贴近目标。

谷雨:从100个访谈中选择其中的50个写,再选择其中的34个故事与读者见面,这其中筛选的标准和考量原则是什么?希望透过这34个故事向读者传达怎样的社会现实和情感观照?

吕途:我有一些筛选的标准,比如我要采访普通的女工、有维权经历的女工。然后在访谈过程中,会设立新的访谈目标,比如国企的“老”工人,是因为我在访谈过程中意识到,人们对于现实和未来的认识,受到过去的羁绊。在采访阿慧时,我意识到性、婚姻与情感这个问题非常重要,就专门去读了《金赛性学报告》,这样敏感的话题需要有信任的基础,所以我又到皮村找了一些女工访谈。

写每个故事的过程,包括访谈、回放,笔录、整理、成文,是一个非常耗费心力的过程。最大的感受就是,我对女工面对的困难和挑战,情感和个性中坚忍与不屈的理解加深了一层。劳动者的精神内涵跟所有人都一样。

谷雨:可否详谈一下《中国新工人:女工传记》中关于性这个问题的访谈?

吕途:起初没有想过触碰这个话题。但是,采访完“阿慧”的故事,我夜不能寐,深感无数男男女女因为性带给自己和彼此的伤害。我不想纠结谁对谁错,我始终认为,伤害了别人的人自己受的伤害也不轻,所以,我想的是了解和反思。性不应该成为禁忌和伤害,性是美好的,也是人类繁衍的基础。

做性问题访谈,我在约访的时候会和对方说好,访谈主题是关于婚姻和性生活。做其他主题访谈的时候,我会去到工人的家或者他们住的地方,这样比较尊重他们,他们也比较放松。但在谈到性这个话题时,我特地让女工们到我的宿舍,她们大多是家庭妇女,到我住的地方,没有人打扰,能够创造一个相对私密、温馨的氛围。一旦接受访谈,访谈过程是非常顺利的。有一个女工我们半天时间都没说完,第二天又约了一次。有些话题可能不好意思开口,但有一个女工会主动告诉我。所以信任很重要。

谷雨:你在书的前言中写,这本书不是你要写,而是“被要求写”,是社会现实和对社会现实的思考所要求的。是什么样的契机/社会现实/思考促使你决定写这样一本书?

吕途:写第一本书《中国新工人:迷失与崛起》时,是因为看到了工友们的迷茫。2008年金融危机,很多工友返乡,但是他们最终又回到了城市。在皮村和各个工业区,他们的生活条件很差,看不到希望,在城市也没有归属感,但是他们却可以忍受这样的现状。为什么呢?就是人们心中有这样一种想象:将来不行就回老家。

即便你在农村盖了一栋房子,可是到了五十岁之后,真的能回到那个房子里去住吗?人们没有往下想一步,自己到底该怎么办,如果只是按照对未来的假想去生活,那个假想永远实现不了,现在的生活境遇也改变不了。

第二本《中国新工人:文化与命运》是从文化的视角来谈,一个人被资本和文化套牢是不能解放自己的,你要想甄别自己的现状,并不是那么容易,我就希望通过故事和分析的形式让人们看到自己真实的状态。只有思想改变了,才能改变现实和命运。如果劳动者自己也不想观照自己,那就无法自救。

谷雨:身为女性,同时具备“妇女”研究领域的相关学术经验,在写作的过程中、以及成书之后,对于自身的女性身份、社会定义之下的女性身份,有了哪些新的思考或体验?

吕途:我二十岁出头,在荷兰海牙学习妇女与发展,我学到的只是概念和理论,对它们并不真正理解。真正的变化来自我成为家庭妇女、成为母亲之后,曾一度陷入深深的痛苦,是痛苦锻造人,去思考,去改变。

在写书的过程中,最深的一个体会,就是关于母亲角色的思考。为什么要孩子?如何对待孩子?如何界定母亲?为了被社会认同?为了被家庭接纳?为了夫妻有个纽带?为了生活有个内容?为了爱?为什么要孩子,以及自己对待人生的态度,会影响如何对待孩子:一面说一切为了孩子,但是却在孩子最需要父母陪伴的时候,放下孩子。

把孩子带在身边的损失,就是没有钱在老家盖房子。那么房子是啥?孩子是啥?这两者能否比较?我们父母到底想要的是什么?这是我在访谈女工时思考得最多的。最近的调研发现,更多女工母亲决定返乡陪伴孩子,这些母亲很坚强和伟大;也有母亲不是不想陪伴孩子,就是无法想象回到乡村去生活。

◇ 《女工传记》中的正先,把3个孩子都带在身边,别人把孩子放在老家,可以攒钱在老家盖起房子。她把所有钱花在3个孩子身上,就没有攒下任何钱。

谷雨:访谈时间的跨度达六年,访谈对象的年龄跨度达四十多岁。从开始写作,到最终成稿,书中所写的人在六年时间中发生了怎样的变化?

吕途:书中的段玉,我们做过同事,也是好朋友,她一路走来,有认同、有困惑。她人生的转折是做了母亲之后,一度走进低谷,后来经历了性别意识的觉醒,现在创立了自己的乐队。

◇ 《女工传记》中的段玉。

书中的小贝,我们也是好朋友,在苏州一家公益机构工作,她也经历过很多困惑,有一段时间一心要去向往中的净土西藏。最后,切断一切在西藏生活了半年,又回到了原来的工作岗位,坚定了自己的人生选择。

红梅过去做女工,后来创办为女工服务的机构,经历了很多磕磕绊绊、起起落落。她读完《中国新工人:女工传记》之后,夜里给我发来短信:“……书中从过去的老工人,慢慢到现在的新工人,通过一个又一个故事,带我们重新去看那段历史,以及看我们当下的处境和经历的东西,没有宏大叙事,没有太多理论分析,只有一个又一个普通人的平凡故事,这些平凡而普通的人,正是这个社会的基石呀!她们是多数,她们是底层,可是多少年来,她们偶尔被研究,然后又被遗忘……”

“中国新工人的未来决定着中国的未来”

谷雨:《中国新工人:迷失与崛起》的简介中有这样一句话:“中国新工人的未来决定着中国的未来。”从你的田野调查和学术研究的角度,怎样理解这句话?

吕途:工人群体的状态反映着整体社会的状态,那么自然也就决定着整个社会的未来。我这段时间做了三次系列讲座,针对的群体不是打工群体,是一个文艺讨论群,有老工人也有教艺术的大学老师、教授。虽然我们是在谈新工人,其实是在谈整个社会。在这个社会,工人群体的确是在最底层,整个社会的状态最后导致了这样一个结果,从教育到医疗各个方面,其他群体也可能是痛苦的,但可能都无法和工人群体相比。

所以新工人的现状反映的就是中国社会的现状,其他群体可能是既得利益者,会自觉不自觉地维护既得利益,也没有改变现状的强烈冲动,虽然他们可能痛苦,但不一定会谋求改变。相比较而言,工人群体更有动力谋求改变,他们在改变自身的同时,自然就改变社会了,对整体社会的健康发展是有好处的。

◇ 《女工传记》中的三姐,想做林巧稚那样的医生。

谷雨:在“1957年出生的三姐:当医生不再是一份事业的时候”中,主人公以李四光为榜样,奉献自己;做医生后又以林巧稚为目标。你如何理解那个年代女工的理想主义?又怎样看待女工作为一个群体,在时代变迁中的“理想主义”?

吕途:社会理想与个人主义的理想是有区别的。现代社会对个人主义的认同比较强烈,人们会觉得自私自利是人的本性。但我觉得人的本性是很复杂和多面的,人是有自私的一面,但如果人真的自私,反而会为公,因为别人如果不好,反而会影响自己,为了不影响自己,应该去为别人着想。

但是资本逻辑不会这样告诉你,资本逻辑会告诉你,为了实现你的目的,你要努力,达到一个目标,这个目标一般是物欲化的目标,最后造成的结果就是欲壑难填。欲望越多,就越难有很好的感受。

社会理想就不同,经历过痛苦的人,一旦看到美好的社会理想,一定会产生某种普遍认同,并受到鼓励。越是经历过痛苦的人,会越知道什么是美好的。工友中有很多这样的例子,有一些受工伤的工友,得到公益组织的帮扶,工伤工友就会转而去帮助其他人。

谷雨:从书中的案例可以看出,女工个体对历史中发生的事有个人的见解和判断。在“1962年出生的苏姐:赶上辉煌的尾声”开头,你这样写:“普通百姓在多大程度上可以参与到历史的变革中?多大程度上可以左右历史的变革?”对于这个问题,你有自己的答案了吗?

吕途:个人是可以通过影响自己,进而影响历史的,但是有的时候,历史的漩涡和潮流特别巨大,裹挟着你,让个人有一种无能为力的状态。但当我们综观历史时,有时看上去无能为力的时候,我们去反思,发现其实还是可以去做一些事情的。个人与历史永远都是这样互动的关系。

我们看新中国70年的历史,前30年是复杂的整体,有个人主体能动性的发挥,也有历史对个人的裹挟,这种裹挟有积极的一面,也有消极的一面。改革开放的这四十年,资本逻辑的霸权让我们卷入到“拜物教”当中去,但同时也给了个人以空间。

新中国成立的头30年,在很大程度上,个体没有选择不认同的空间,社会的裹挟力很强。而现在是思想的裹挟,你必须按照它的逻辑,不然就不被认同,自己也否定自己,但是如果你思想解放了,思想不被控制了,个体可以选择不被裹挟。

谷雨:无论是从你熟悉、书写的女工群体那里,还是做女工的切身经历,你如何理解她们身上所体现的“尊严”二字的意义?或者“尊严”对于她们而言的意义是什么?

吕途:人人都有尊严感,不光是工人,在今天资本霸权的体系下,其他群体也很难保有尊严。人人都有尊严,人人也都能感受到尊严,人人都能感受到尊严被伤害的痛苦。白领也是一样的,领导关心的只是你有没有完成工作,你个人的感受没有人关心。人最大的不被尊重就是,你不被当做人来看待,只是被当做工具或产品来看。

今天这个社会是雇佣劳动制,人人都是劳动力资源,其实就是劳动力商品,在这个体系中,个体的尊严会受到损害,在其他行业中,这种损害一定程度被遮盖了,但在工厂中,这种不尊重是赤裸裸的。

再比如书中老赵的故事,她们做了二十几年,但工厂只给买了五年的社保,如果补上十年的社保,退休之后就可以拿到退休金了。我访谈的那个工厂的工人,联合签字,和老板谈判,当老板看到有一千多人的签字,不得不坐下来和女工们谈判的时候,女工说,第一次可以和老板在办公室平起平坐。维护尊严也是要靠大家去争取。

◇ 天性乐观的老赵。

谷雨:后记中提到上海师范大学薛毅教授说,这本书的意义是“说出被当代社会和媒体所遮盖的情感经验”。你认为哪些原因导致了女工群体的集体失语?

吕途:新中国前三十年,社会价值观就是注重底层劳动者,工人和农民是社会的主体,媒体会去挖掘关于劳动者的故事,树立劳模,报道也大多都集中在他们身上。

现在资本霸权的社会中,劳动者的价值观不被推崇,底层劳动者社会地位低下,主流媒体也不会去报道女工群体,她们的声音就发不出来。在主流媒体做主导的情况下,劳动者也会觉得自己的声音没有意义,会觉得大家都更喜欢去听明星大腕的故事,自己讲出来也没人听。

但是,这种情形现在也在改变,一个是自媒体的涌现,让她们多了一种渠道发声,第二就是对于劳动文化的倡导,也在慢慢改变着失语的状况。

谷雨:第一本书你指出了“待不下的城市,回不去的农村”这样一种社会结构;第二本书你希望工友能认清自己的文化状态;第三本书你想要为在传媒和社会中失语的女工群体立传。可以看得出,你一直在为“新工人”群体寻找属于他们自己的出路。从目前打工群体不得不面对的困境(资本霸权、政策实施)来看,你找到为他们解决办法、改变命运的路了吗?

吕途:改变命运要首先改变自己,这就是文化研究的意义,自己觉醒了,自己解放了,自然而然就在改造社会了。现在一些新的合作道路、新的企业模式也在酝酿和发展,社会企业、合作社、城乡互助、生态文明,都指示了这条路的发展方向。

关于吕途

吕途,1968年出生于吉林长春,荷兰瓦赫宁根大学发展社会学博士,2008年1月开始就职于北京工友之家。著有《谁搬迁了?——自愿性移民扶贫项目的社会、经济和政策分析》《中国新工人:迷失与崛起》《中国新工人:文化与命运》《中国新工人:女工传记》,编著有《打工者参与式行动研究》(合编)。

相关文章

相关文章

头条焦点

头条焦点

精彩导读

精彩导读 关注我们

关注我们

【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】