国军精锐就是国军精锐,黄维也不是白给的——他27日晚上就稳住阵脚!

黄维在27日廖运周师起义、兵团突围失败后,立即改变了突围企图,迅速转入就地固守。十二兵团的主力是国民党五大主力之一的十八军,而十八军在五大主力中,善于防御作战著称。十二兵团的其他三个军中,又有两个军是由十八军的部队发展而来的。所以,黄维兵团的防御作战能力非常强悍。当突围失败后,黄维立即转入固守,则是发挥了本身的防御特长,避免了因突围在运动性的野战中被解放军层层截断的最坏局面发生。

而在人民解放军方面,中原野战军本身人数装备和火力相对较弱,又刚刚经过了一系列的长途奔袭和阻击、围追作战的消耗,弹药后勤等方面已经出现接济不上的问题。在这种局面下,面对转入固守的敌人,马上从野战追击转为攻坚作战,也就遇上了很大的麻烦。

国民党军史政编译局《国民革命战史·戡乱战史·华东地区作战》写道:

27日,匪以合围势成,乃倾其(刘匪)第一、第二、第三、第四、第六、第九、第十一纵队共约十余万众,发起猛攻;另以其第七、第八纵队,控制于宿县附近,用以阻扼徐州国军之南下,与拒止蚌埠国军之西进。

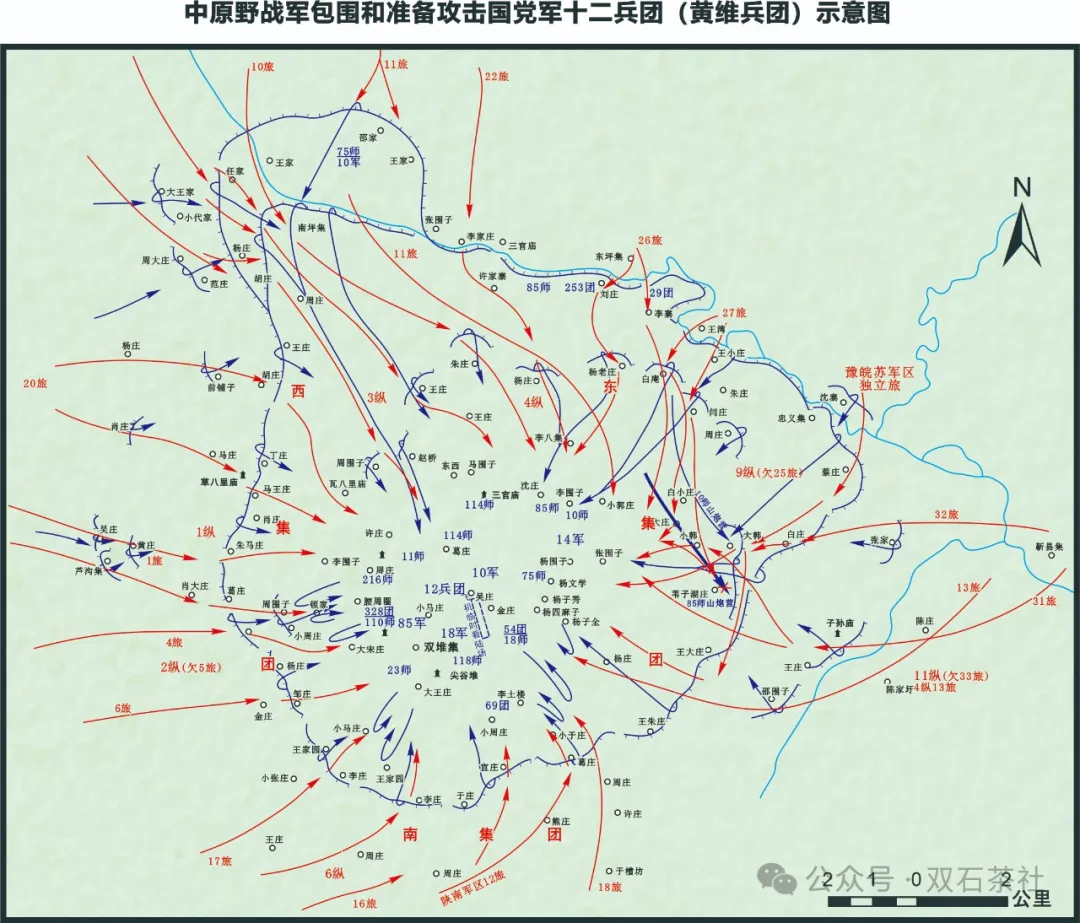

当日战斗,因黄兵团尚未确实掌握,致战况混乱而激烈,入夜以后,始渐次恢复秩序,遂以双堆集为中心,构成环形配备:以第十八军(仅二个师)在南亘中间地区,延伸至西北,占领许庄、葛庄、双堆集、王庄;第八十五军(实仅一个师)在西,占领前后周庄、宋庄;第十军在北,占领马围子、杨庄;第十四军在东,占领马庄、杨围子,分别构筑据点工事,坚强固守,兵团部位于双堆集。

28日,匪军全面进犯,昼夜猛攻,迄无休止,守军虽伤亡颇重,但却未使匪得逞。[1]

28日17时,总前委三常委将这个不乐观的情况电告了中央军委及华东野战军首长:“经昨感(27)日夜作战,已将敌压缩至东西十五里、南北四五里的长窄狭小地区。敌曾以大量飞机、坦克,多次猛攻我六纵阵地,企图打开通路,向东南方逃走,均被一一击退,且俘三百余人。我由西东由北向南压缩,部队亦甚猛勇,但因天气昏夜,部队混乱,敌亦因突围未成,依托原有阵地顽抗,故我目的今俭(28)日拂晓前停止攻击。”[2]

刘陈邓决定改变攻击战术并重新预估了解决战斗的时限:“现我们从敌人固守着眼,正等待弹药到达,即于后艳(29日)夜开始攻歼敌人,采取集中火力,先打一点,各个歼灭的战法”,“我们六个纵队,从十九(皓)日涡阳阻击起,到今廿八俭晨止,共伤亡不过六千人,士气很高。加上华野七纵及炮兵配合,全歼该敌确有把握,但须十天左右时间才能完成。原来根据敌人总突围及廖起义的情况,估计可以迅速解决战斗,此种情况业已改变”。[3]

《中国人民解放军第二野战军战史》对此有过检点和总结:

由于我部队处于从运动战到阵地攻坚战的转换关头,对敌混乱状态估计过高,对其防御能力估计不足,突击时又准备不够,因此,最初两天伤亡较大,收获亦小。我当即改变战法,提出“坚决持久围攻敌人”的方针,采取稳步的攻击作战,攻占一村,巩固一村,构筑纵深坚固的攻、防阵地;同时发扬英勇顽强的战斗精神,与敌人斗战术、斗技巧,利用敌突围或出击予敌以重大杀伤,因而战斗逐渐取得较大的进展。[4]

这跟“谭老板”打碾庄实际上是一个路子:放慢节奏,变“急火爆炒”为“慢火煎熬”。

中央军委于29日晨6时回电,对刘陈邓予以宽慰和鼓励,对解决战斗的时限给出了更多的余地:“二十八日十七时电悉。从敌人固守着眼,集中火力,各个分割歼击,准备以十天或更多时间解决此敌,此种计划是稳当的和可靠的”,“解决黄维兵团是解决徐蚌全敌六十六个师的关键,必须估计敌人的最后挣扎,必须使自己手里保有余力,足以应付意外情况。因此,粟陈张在解决固镇、曹老集之敌以后,华野二、六、十、十一、十三等五个纵应立即集结休息,作为歼灭黄维的总预备队。渡淮南进一事,待黄维全歼以后再说”。F[5]

打从搞定了黄百韬,人民解放军完全掌握了徐蚌战场的主动权,时间上也有充分余地。

此后几天里,中原野战军暂停猛攻,而“取继续压缩并完成严密封锁包围阵地之方针,继续向敌压缩攻击。在战术上采取攻占一村巩固一村的稳进原则”[6]。国民党军《戡乱战史》从对手的视角,对这个期间的战斗作出了这样的陈述:

在29日、30日两天,匪竟未再发起攻击,却积极构筑四周围困工事,该兵团虽曾多处出击,唯皆进展甚微。

……

匪酋刘伯承,自11月30日以后,一改其围困战法:白昼全力构筑围陷工事,入夜以后,则集中兵力、火力,猛攻阵地一、二处特定之点——对此等预定攻击之点,先行近迫作业,即对进准该点,挖掘一条战壕,然后在此纵壕中间,横向伸展若干支壕,弧形弯向阵地前约一百公尺处,再以一条横向壕串联,使之与阵地前椽概成平行。

匪之攻击实施,多于黄昏前一至二小时,先向预定攻击目标,行四至五小时之攻击准备射击,彻底摧毁防御设施,继依预定信号,延伸射程或停止谢击时,突击步兵即自壕中跃出,发起冲锋。[7]。

“国军精锐”们对这个天天“蚕食”自己阵地的战法,极为头痛!

中原野战军之所以没能在预期时限内拿下黄维,还有一个重要原因:中原野战军没有华东野战军那样强大的炮兵,更没有大口径重型火炮,一时半会儿盖不住也拍不死黄维。碾庄战斗华东野战军炮兵较黄百韬兵团为优,双堆集战斗前期中原野战军独打独斗黄维兵团时却相反。

据时任中原野战军参谋长的李达回忆:“当时中野弹药亟待补充,拿野炮来说,只四纵有两门;山炮总共42门,炮弹200余发:步兵炮4门,炮弹10余发;207门迫击炮,每门炮只有1发多炮弹;至于步马枪、轻重机枪的弹药,则不足一个基数。”[8]中原野战军之所以改取“慢火煎熬”战法并以工程量浩大的近迫作业抵近敌人,也是为了充分发挥了步兵伴随火炮的作用,以及战场军事民主所创造的“特大威力炮”施展手脚——所谓“特大威力炮”,是将20公斤左右的炸药包扎成状如西瓜的“飞雷”,用掷弹筒或汽油桶改造的发射器将其抛射到敌军阵地,其射程可达150米左右。

这是人民解放军享有独创专利权的武器,具有很大的杀伤力。

“特大威力炮”是比较文雅的称谓,对手的称谓则更为简单粗糙:“没良心炮”。

华东野战军代司令员兼代政治委员粟裕在战后曾经说过这样一番话:

有些同志认为中野打黄维兵团打了多少天未打下,这种认识是错误的。我们有些同志忘记了:中野最先担负了外线出击的最艰苦的任务,我们同志忘记了人家的装备,人家的情况。在消耗方面来说,我们打杜聿明,打手榴弹很少。中野打黄维兵团,打了很多手榴弹,每门炮只打几发炮弹。而我们打杜聿明,几乎用炮火推平村庄,一个村子打几千颗炮弹和成千成万斤炸药。中野一个纵队只有一两万人,而我们华野每个纵队至少有两万人。敌十八军比五军强,不弱于七十四师,而十军、十四军、八十五军也都不弱,以中野那样的装备,消灭最强的敌人,是不容易的事情,人家发挥了我军作战的长处,我们应该向人家虚心学习,不容许有骄傲现象。在以后配合作战中,大家要愿意多吃一点亏,愿意受人家指挥。团结是双方面的事情,别人要团结,你不要团结,就团结不好;要尊重人家,才能团结好。[9]

中原野战军摁倒黄维施以拳脚的同时,徐蚌战场全局形势又发生了重大变化。

注释

[1]《国民革命战史·戡乱战史·华东地区作战》第287页,[台]国防部史政编译局中华民国七十三年三月十二日编印。

[2]《刘伯承、陈毅、邓小平关于采取集中火力先打一点的战法致中央军委等电(1948年11月28日17时)》,《淮海战役综述·文献·大事记·图表》(中国人民解放军历史资料丛书编审委会员)第200页~第201页,解放军出版社1989年12月第1版。

[3]《刘伯承、陈毅、邓小平关于采取集中火力先打一点的战法致中央军委等电(1948年11月28日17时)》,《淮海战役综述·文献·大事记·图表》(中国人民解放军历史资料丛书编审委会员)第200页~第201页,解放军出版社1989年12月第1版。

[4]《中国人民解放军第二野战军战史》第249页,解放军出版社1990年2月第1版。

[5]《中央军委关于歼灭黄维兵团须掌握总预备队致刘伯承、陈毅、邓小平电(1948年11月29日)》,《淮海战役综述·文献·大事记·图表》(中国人民解放军历史资料丛书编审委会员)第203页,解放军出版社1989年12月第1版。

[6]《第二野战军司令部关于歼灭黄维兵团作战经过等问题的总结(1949年9月)》,《淮海战役综述·文献·大事记·图表》(中国人民解放军历史资料丛书编审委会员)第306页,解放军出版社1989年12月第1版。

[7]《国民革命战史·戡乱战史·华东地区作战》第287页,[台]国防部史政编译局中华民国七十三年三月十二日编印。

[8]李达:《回顾淮海战役中的中原野战军(1986年10月)》,《淮海战役·回忆史料》(中国人民解放军历史资料丛书编审委会员)第9页,解放军出版社1988年12月第1版。

[9]《淮海战役的伟大胜利和华野一九四九年六大任务(1949年1月20日)》,《粟裕文选㈡》第737页~第753页,军事科学出版社2004年9月第1版。

相关文章

相关文章 头条焦点

头条焦点

精彩导读

精彩导读 关注我们

关注我们

【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】