现在,药品在全球资本主义经济体系中不可或缺的这种观点,比不到一年前更加明显。今天,世界上很多人都在恐惧和孤独中,等待着全球的药品经济帮助他们摆脱新冠肺炎疫情。瑞德西韦、伊维菌素、羟氯喹、肝素、地塞米松、阿奇霉素、洛匹那韦-利托那韦、利巴韦林和干扰素等药物,正在各个领域被吹捧为治疗新冠肺炎的有效药物。生产一种有效疫苗的全球性竞赛正在如火如荼进行,世界各地不同国家也已批准紧急使用多种疫苗。在这个特殊的时刻,我们比平常更容易看到药品和全球资本主义之间的紧密关系。尽管疫苗已经开始分配,但是工人们仍然不能像以前一样工作,消费者不能像以前那样消费,由于需求锐减,一些工厂的产量无法达到以前的水平,而另一些工厂的产量无法满足激增的需求,船只不能靠港,仓库要么太空要么太满,金融市场随着疫苗和药物试验的最新消息上下波动。

然而,数据表明,即使在世界没有与全球性流行病搏斗的时候,药品也在全球资本主义方面也发挥着核心和关键的作用。一般来说,药品和资本主义之间的关系表现为两种主要形式。首先,药品是财富和收入的来源。药品收入不仅来自直接的药品生产和销售,也来自其它间接的途径。其次,药物起到了一种保险的作用,帮助调整和减轻资本主义对人类和其他生物,以及对社会和生态系统造成的损害。当然,这两点是有重叠的,因为药品的这种“保险”作用能够允许利润的持续生产和积累。下面的讨论并不全面,因为在药品和资本主义之间有太多的重要联系,一篇文章无法穷尽。我只是澄清并强调了一系列我认为最突出的关系。

直接药品收入

全球药品市场显然是巨大的,在全球经济活动中占相当大的比例。现代社会中的“药品”(译者注:英文中毒品和药品可用同一词表达,即drugs),主要被理解为使人上瘾和“破坏人格”的黑市产品(可卡因、海洛因、安非他明等)。因此,“药品”一词带有一些法律和道德上的包袱,干扰了人们清楚地观察药品市场的能力。按典型方式对药物进行分类的一个主要后果,就是将其表面规模和在全球经济中的相对重要性降至最低,因为当“药品”市场数据被引用时,它们通常只包括能够被算作药物的众多产品中的一小部分。事实上,有很大范围的产品似乎就是药物,尽管我们通常不这么叫它们。因此,“什么是药品”这个问题对于研究目标至关重要,而且目前还没有明确的答案。不过,有一点是明确的,玩弄“药品”这一概念的范畴,使全球药品经济的隐藏特征更加明显,这也提供了新的研究视角。

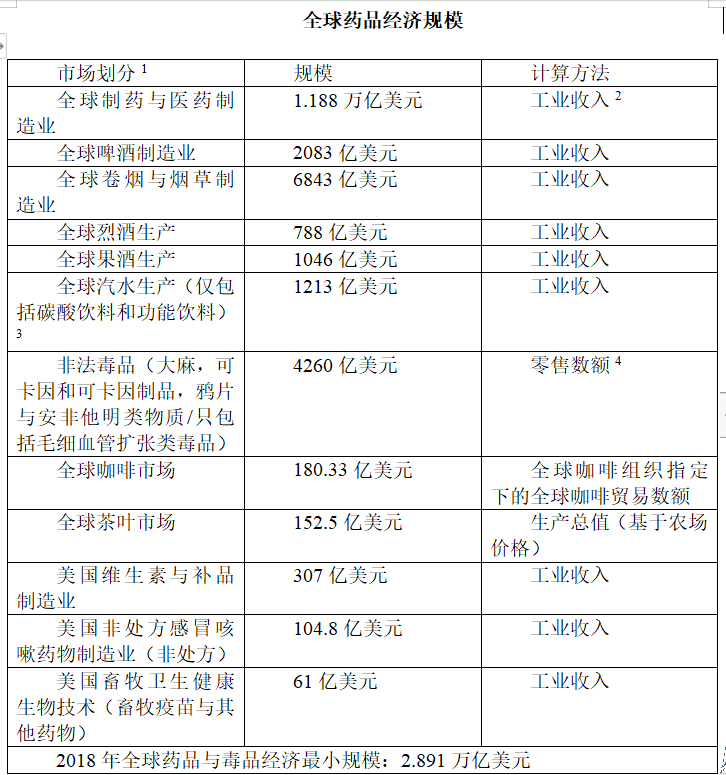

新闻中经常引用的药品市场数据有两种:黑市药品和处方药。最近几年的数据表明,2014年全球非法药品市场规模约为4250亿美元,2018年全球制药和医疗市场规模约为1.2万亿美元。然而,据我粗略统计,这只占了全球药品市场的一半多一点。如果我们把全球烟酒产品和含咖啡因饮料(如咖啡、茶和苏打水)的市场加起来,这个数字事实上会变得非常大。我还补充了美国市场上其它种类药物的供应情况,如维生素补充剂、非处方药和兽药,这些数据随时都可以得到(美国是这些产品的全球最大的市场)。当然,还有其它物质,我就不提供数据了,但它们可以而且应该被纳入其中(例如,阿拉伯茶和槟榔被广泛使用在世界各地,但数据是非常参差不齐的),此外还有一些产品可能存在一些争议(如糖和玉米糖浆)。因此,这些粗略的计算仅代表了实际全球药品经济的一部分,但即便如此,这个数字仍是巨大的——接近3万亿美元——如下表所示。

数据来源:除非法毒品(来自全球金融诚信组织的2017年报告),咖啡(来自国际咖啡组织,ico.org)和茶(来自联合国粮食和农业组织,fao.org/faostat)外所有数据均来自IBIS世界数据库(ibisworld.com)。所有货币单位都为美元;除了咖啡(2015-2016年)和茶(2016年)外,所有数据都是2018年的。

注释:

1这里估计的细分市场可能会在某种程度上重叠。例如,因为生产汽水的饮料市场包括一些即饮咖啡产品,全球咖啡出口市场与生产汽水饮料的市场重叠。鉴于目前数据收集和分析的类别和模式,这种不精确性是不可避免的。尽管如此, 仍然可以合理地假设,,无论“额外的”市场规模如何计算,作为重叠的结果,,全球药品市场作为一个整体的最终/总数据仍然可能被低估,因为大多数的数据不存在最终零售值,而在大多数情况下它是相当高的。无论如何,我都会低估全球药品市场的规模。对于某些细分市场,只有美国市场的数据可靠。

2IBIS世界数据库对工业收入的定义是:“工业产品和服务的销售总额(不包括消费税和销售税);生产补贴:公司以外所有其它营业收入(如佣金收入、维修服务收入、租金、租赁和雇佣收入);以及通过出租或租赁完成的资本运作,利息使用费、股息和出售固定有形资产的收入不包括在内。”例如,如果将补贴和租金收入包括在内,可能导致高估这个细分市场的规模,但请记住,这些数字是制造收入,因此可能低估全球消费药品采购的最终价值。”

3碳酸饮料包括含咖啡因的和不含咖啡因的饮料。“功能性”饮料包括能量饮料、运动饮料(包括粉状饮料)、休闲饮料、即饮咖啡和茶。

4全球金融诚信组织采用的方法是,从联合国毒品和犯罪问题办公处(UNDOC)获取4个全球非法毒品子市场(大麻、鸦片、可卡因、安非他明类物质)的最新零售市场估计数据,并根据通货膨胀情况向上调整(至2014年)。在使用的两种方法中,这一种产生了最小的规模估计。另一种方法是根据联合国毒品和犯罪问题办公处对非法毒品市场占国内生产总值的比例的最新估计得出一个更大的数字:2014年为6520亿美元。这里使用两个数字中较小的一个,以便始终尽可能低估全球毒品市场的规模。

从这个角度来看,世界银行估计,2018年世界GDP约为80.7万亿美元,也就是说,全球药品经济至少占当年全球GDP的3.5%。这是最近估计的非法药品市场规模的六倍之多,几乎是将非法药品市场和药品市场简单相加所得出来的市场规模的两倍。根据世界银行2017年的GDP数据,表中所列全球药品经济的份额约为美国经济规模的15%,超过了澳大利亚经济规模的两倍多,也超过了沙特阿拉伯经济规模的四倍。

根据IBIS全球数据(即半导体和电子零部件制造商的行业收入),它是2018年半导体和电子行业经济规模的5倍以上。这比商业银行2018年的全球收入高出6000多亿美元(根据IBIS World的数据)。全球药品经济规模约比2018年全球油气勘探和生产的总收入高25%(根据IBISWorld的数据,2018年全球油气勘探生产收入约为2.28万亿美元)。

此外,药品市场某一领域的市场增长可以促进其他领域的增长。换句话说,特殊药品并不总是可以替代其它药品的,而是和其它药品相得益彰,互相补充,一种药品的销售可以帮助促进其他药品的销售。例如,最近的一项研究发现,虽然酒精消费往往与纯可卡因消费呈负相关,但它与粉末可卡因的使用呈正相关。当人们吸食可卡因时,他们通常也会增加酒精的摄入量,这样一来,一个药品领域的利润就会引导出另一个领域的利润。另一个例子是,许多药物会产生副作用,使消费者感到不舒服或使其生病,也可能使他们陷入危险之中。医生通常会开出其它药物来抑制这些副作用,例如,用于减轻化疗副作用的抗恶心药物,或用于治疗阿片类药物使用者便秘症状的泻药。在某些情况下,生产和销售一种对消费者造成伤害的药物的公司也会同时生产其它减轻这种伤害的药物。奥施康定的制造商普渡制药公司也生产和销售丁丙诺啡,这是一种在医学辅助治疗中用于治疗阿片类药物成瘾的阿片类药物。

间接药物利润

全球药品市场的活动也有助于间接获利。这些间接影响的最好例子之一来自药品市场监管,特别是美国和国外的毒品战争促使资本积累集中的方法。道恩·佩利(Dawn Paley)在她的书《毒品战争资本主义》中,聚焦于毒品战争的帝国规模上,认为打击拉丁美洲的毒品生产有助于这片土地上的人们从土地和农业生产中“解放”出来,用于其它目的,如跨国企业集团的采矿和冶炼。还有许多著作(例如米歇尔·亚历山大的《新吉姆·克劳》)讲述了美国的毒品战争是如何让监狱-工业联合体和其他执法领域的参与者受益和让有色人种和穷人受害的。

利润也会源自毒品的消费模式及其对人身心状态的影响。在许多情况下,职业性毒品消费与生产力较高的工人有关,例如吸食咖啡因和苯丙胺等中枢神经系统兴奋剂的工人。中枢神经系统兴奋剂与资本主义的历史,特别是与工人的生活深深交织在一起。工厂工作的诞生改变了人们的劳动方式和劳动条件,产生了对咖啡和茶叶等兴奋性药物的大量需求,商人们很容易将这些兴奋剂从农奴和贫雇农工作的落后国家的种植园出口到处于帝国主义中心的发达国家。政治经济学家拉杰-帕特尔(Raj Patel)巧妙地将工业革命早期英国的资本主义特权与兴奋剂对工人身心的生理影响联系起来,将兴奋剂的影响与啤酒这种中枢神经系统抑制剂的影响进行对比:

然而,啤酒在日常生活中地位的消亡,确实说明了茶叶和糖的商人能够驾驭并进一步引起几百年来口味的变化,并为“世界工场”提供更多低营养水平,高咖啡因水平的劳动力。这,就是罐装红牛的家谱。茶便是兴奋饮料的始祖。它是一种富含基本兴奋剂和碳水化合物的饮料,甜甜可口。

与其他中枢神经系统兴奋剂一样,咖啡、茶和红牛等含咖啡因的饮料通过提高能量、注意力和集中力以及减少食欲或饥饿感来提高生产力。工人大量服用兴奋剂给雇主带来的隐性补贴应该得到正视。随着中枢神经系统兴奋剂降低了工人的食欲,工人对休息的需求也降到了最低,而支付给工人的低工资也因为工人减少了的食物支出而变得更加可以忍受。在这一点上,帕特尔将英国早期工业化时期工厂女工喝茶加奶加糖的做法与全球南方种植园的奴隶咀嚼甘蔗联系起来,两者都能在工作现场快速、廉价地为工人提供急需的能量和热量,而对雇主来说,干扰和成本也是最小的。

在资本主义制度下,兴奋剂对工作的核心重要性,部分体现在一个简单的事实上,即雇主往往为了提高雇员的业绩而轻易向其提供此类药物。这种模式的一个比较著名的例子是,第二次世界大战期间,在冲突的盟军和轴心国双方,普遍向部队发放安非他命。尼古拉斯·拉斯穆森(Nicolas Rasmussen)关于这一事件的出色的历史描述表明,德国是第一个向其部队提供甲基苯丙胺的国家:

事实上,1940年4月到6月,也就是闪电战的高峰期,对应的是战时德国军队消费安非他命的高峰。据斯廷坎普(Steinkamp)统计,仅这三个月,德国国防军就使用了3500万片3毫克的甲基苯丙胺,之后的用量就少得多了。在美国和英国,专门研究 "疲劳"军事问题的最高级科学咨询机构开始认真研究毒品的效果及其军事用途。

1942年美军在北非登陆时,美国将军艾森豪威尔下令为这条战争前线的士兵提供50万剂硫酸苯丙胺。而英军在同年的埃及战役前,每天都要接受20毫克的苯丙胺。

与某些军事职业一样,有些工作使用兴奋剂实际上是该职业本身的特有现象。值得注意的是,从事需要长时间轮班和(或)夜班工作的职业的工人经常消耗中枢神经系统兴奋剂来完成其指定任务。

人体在夜间的表现并不理想,这为兴奋剂的需求提供了更多的动力,上夜班的劳动者经常利用中枢神经系统兴奋剂来帮助他们克服因打断身体昼夜节律而产生的疲劳和混乱。例如,2019年一项针对全球长途卡车司机的药物消费研究发现,超过20%的卡车司机在工作中使用苯丙胺,而2.2%的卡车司机使用可卡因(这项元研究所回顾的大部分研究都是关于在美洲工作的卡车司机,但六个可居住的大陆都有代表,并通过问卷调查进行)。该研究的作者指出:“看来卡车司机选择刺激性物质作为一种提高绩效的药物,以提高生产率。”

当然,当士兵在战斗中受伤或遭到损害时,或者当卡车司机深夜在路上发生事故时,我们部分求助于药物,试图让他们的身体和精神重新振作起来,以便使他们能够再工作一天。例如,伊拉克和阿富汗战争中的美国老兵,经常大量服用唑吡坦(安眠药),这是一种强大的镇静/催眠药,以帮助他们解决失眠问题。事实上,药物被用来提高劳动力生产力的方式——通常用来提高生产力,和治疗与工作有关的创伤、疾病和损害——与工业化肉类生产商利用抗生素和其他药物来确保利润的方式并没有什么不同,因为在集中饲养动物的操作中,动物往往会生病。

药品是资本主义的保险

正如大多数对资本主义持批评态度的观察家所指出的那样,这是一个不稳定的、往往是残酷的制度,它对个人和社会、对其他物种以及对地球本身都造成了严重的破坏。资本主义造成的损害在一定程度上可以通过吸毒来减轻或掩盖。一些例子有助于说明这一点。

至少200年来,观察人士一直注意到资本主义容易引发经济和金融危机。在马克思主义传统中,这被理解为系统性生产过剩和消费不足导致失衡的结果。按照凯恩斯主义的传统,这被理解为监管不力的金融市场导致经济陷入繁荣—萧条周期的后果。无论是什么原因,经济危机在历史上都曾引发大规模冲突和社会动荡,药品至少在两个方面起到了保险的作用。在宏观经济层面,一些药品市场似乎出现逆周期波动,随着总体经济状况的恶化,药品市场收入保持稳定,甚至有所增加,这在危机时期对宏观经济起到了稳定作用。例如,在1980年代,哥伦比亚面临着一场经济危机,他们缺乏偿还以美元计价的债务所需的外汇。但是,与这一时期许多其他国家的债务违约不同,哥伦比亚没有违约,也不需要国际货币基金组织或世界银行的结构调整贷款。为什么?因为可卡因出口赚取了流入哥伦比亚的美元,官员们在外汇黑市用当地货币购买了这些美元,一些美元随后被用来偿还外债和避免违约。

在经济危机和困难时期,个体消费者经常增加药物消费,这在医学文献中也有相当充分的记载。经济危机造成的收入损失、失业和住房问题给人们带来困难和痛苦。在这种情况下,药品消费者平均会消耗更多的药品。例如,在2018年的一项研究中,研究人员调查了180名欧洲药品消费者在前一次经济危机期间的消费情况,发现近60%的受调查者在危机期间增加了药品消费,相比之下,只有约25%的受调查者报告消费减少。研究人员发现,“药品使用增多的主要原因是有更多的空闲时间。其它重要原因是这一时期物质供应量增加,工作压力加大,以及在失去稳定的收入来源、社会地位或家庭破碎时寻求安慰。” 在美国的另一个例子中,某些群体居高不下的失业率是导致类鸦片流行的原因之一。

因此,药物不仅有助于“减轻痛苦”,可以说,这与欧洲大衰退期间的压力和痛苦有关,而且还为失业者提供了一种利用空闲时间的方式。在某种程度上,药物可以打发无产阶级的时间,减少民众对苦难的看法,这就有助于维持现状,抢占抗议、反抗和内乱的先机。这种效果在今天和19世纪一样显而易见,当时英国人用鸦片“安抚”了中国人民,从而减轻了对英帝国主义的反击。事实上,我所居住和工作的科罗拉多州丹佛市在3月份因冠状病毒封城时,市长果断地推翻了他停止大麻和白酒销售的决定。正如《独立报》报道的那样:“根据当地报道,在封锁生效前一晚,居民蜂拥到商店恐慌性购买酒精和大麻后,政府不得不改变方针。”

展望

药品是资本主义经济的一个组成部分。它是直接财政收入和个人收入的来源,近年来至少占世界GDP的4%(可能更多)。药品也是间接财政收入和个人收入的来源,这不仅源于对全球药品经济的管制,而且源于药品与工作生活的密切结合。药品还提供某种保险服务,帮助资本主义免受其动荡和残酷运作所带来的阻力和后果的影响。换言之,就像债务允许消费超出收入的限制一样,药品也允许劳动和痛苦超出生理和心理的限制。

这些见解为今后的研究和探索开辟了多种视角。其中一个关键问题涉及职业性药物消费。职业性药物消费量有多大?从事什么职业?吃什么药?是谁干的?为什么?怎样?在什么条件下?雇主提供这些药物吗?等等。我的药品经济之旅让我怀疑,至少在美国,职业性吸毒是猖獗的,而且发生在我们不一定预料到的各种环境中。例如,我是一名大学教授,零散的数据表明,大学教师对某些药物的消费水平远远高于全国平均水平,包括抗焦虑和抗抑郁药物。究竟是什么使这一职业对这些药物的消费高于平均水平?这种相对较高的消费水平是否与工作本身的性质和教授们的劳动条件有关?还是与学术劳动力市场的结构性变化有关?

另一组关键问题涉及药品在全球资本主义中的保险功能。从某种意义上说,在资本主义制度中,药品消费或许是一种有用的信号或风险标志。在某些情况下,经济风险在一定程度上会导致药品消费,如上文所述,药品消费是为了应对经济冲击,另外药品消费本身又会减轻政治和社会风险(例如,有大量空闲时间的失业者)。

许多经验性的问题出现在这里,特别是关于社会结构和个人行为之间的关系。个人用药行为以及这些行为的变化是否与更广泛的结构性和系统性经济状况有关?如何相关?为什么?药品消费与结构性经济状况之间是否存在稳定和可预测的关系?在什么情况下是这样的?换言之,粗略地套用亨特·S·汤普森(Hunter S.Thompson)的话,没有药品,资本主义的残酷现实是不能容忍的,这是真的吗?

萨沙·布雷格·布什是丹佛大学约瑟夫·科尔贝尔国际研究学院的讲师,也是《衍生品与发展》(麦克米兰出版公司,2012)一书的作者。

原文链接:http://dollarsandsense.org/archives/2021/0121breger-bush.html

作者/萨莎·布莱格·布什

翻译/高山 从头越 忍冬 日珥

编辑/L-Form

校对/杜平

相关文章

相关文章 头条焦点

头条焦点

精彩导读

精彩导读 关注我们

关注我们

【查看完整讨论话题】 | 【用户登录】 | 【用户注册】